文/佐野郷子

人に言わせると、何をやってもNOKKOはNOKKOというところがあるみたいで、根底では変わらないものがあるんでしょうね。今はそれが私の個性なのかなと前向きに捉えられるようになりました。

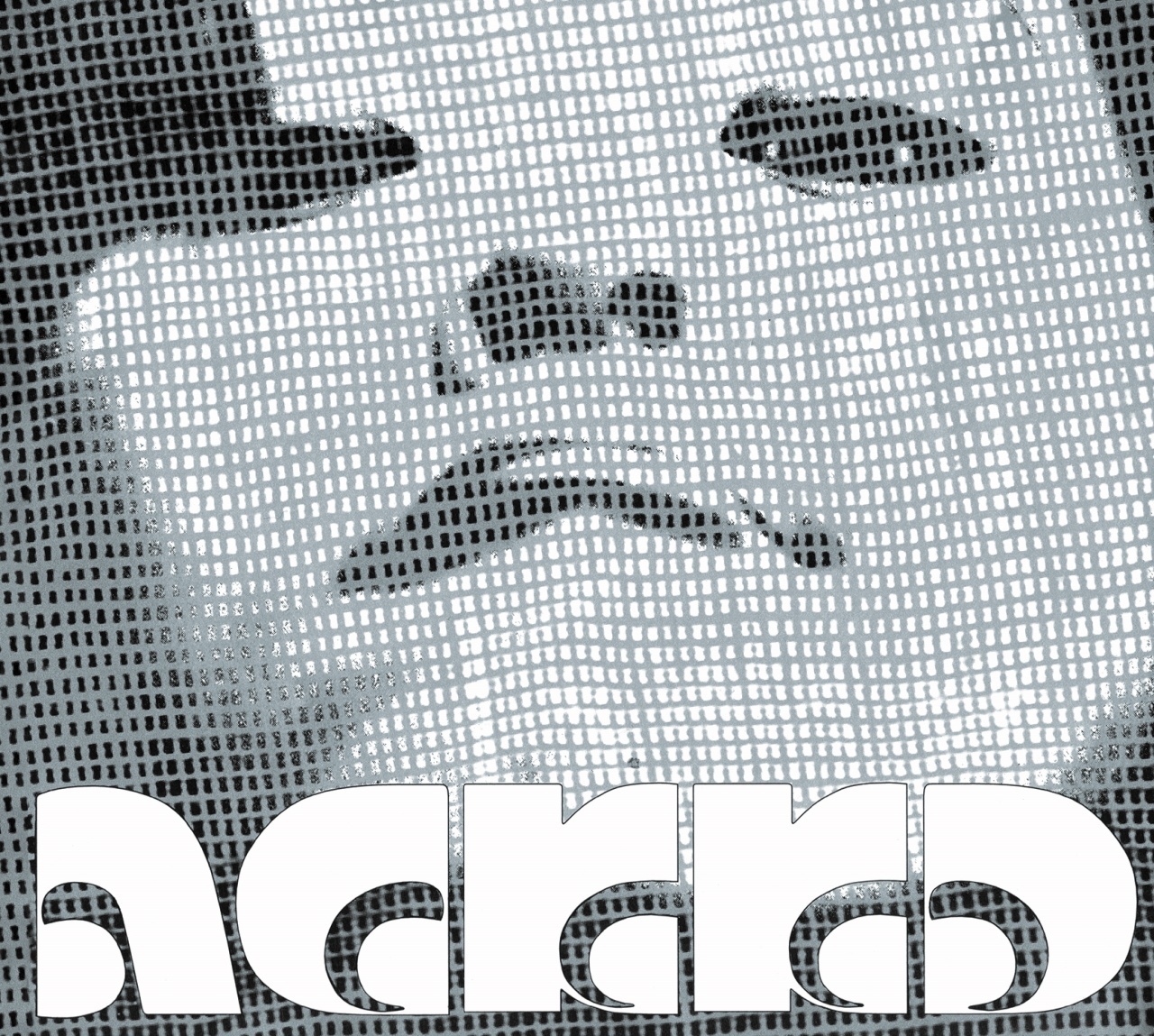

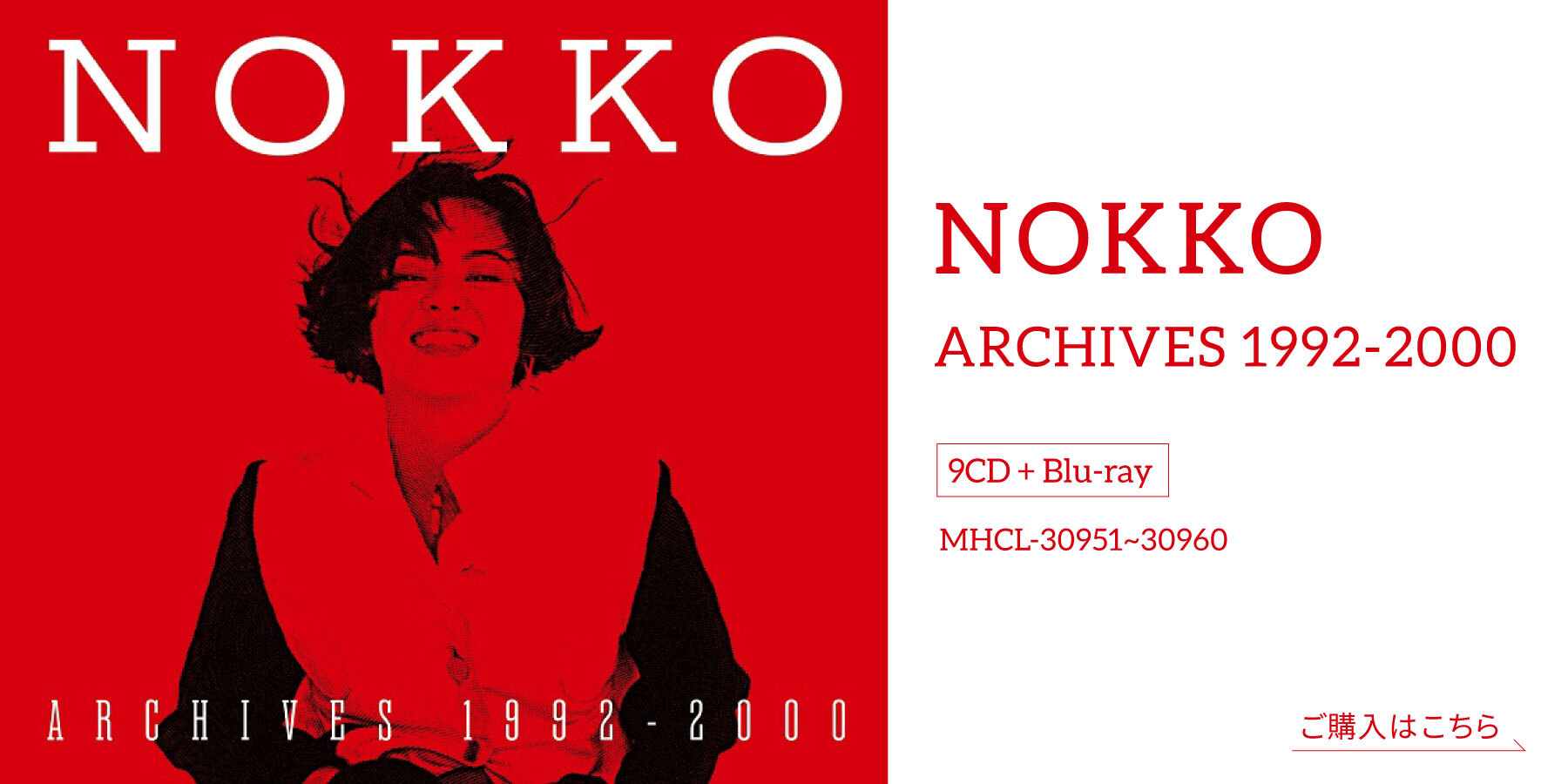

NOKKO(REBECCA)の10枚組BOX『NOKKO ARCHIVES 1992-2000』が今春リリースされた。NOKKOにとっては初のBOXとなる本作は、1992年のソロ・デビュー以降にソニーミュージック、アリスタジャパン(当時)に残したアルバム8枚に加え、シングルCDのみに収録され、現在では入手困難な楽曲を1枚に再編したSINGLE COLLECTION、1993年に開催されたライヴとMVを集約した「CLUB HALLELUJAH & CLIPS」を所収。

otonanoでは、REBECCA解散後にソロ・ヴォーカリストとしてスタートしたNOKKOの1992年からの2000年までの軌跡をNOKKO自身が語るロングインタビューを行った。ニューヨークでの経験と海外リリース、「人魚」のビッグヒットとその後の活動など、NOKKOが鮮やかに駆け抜けた時代とその音楽を検証する。

REBECCAからソロへ。ニューヨークでの冒険

――NOKKOさんがソロ・シンガーとして活動を開始したのは1992年。REBECCAで大きな成功を収めた後のヴィジョンはどういう風に描いていたのでしょうか。

NOKKO 私がREBECCAでデビューした頃はアイドル全盛の時代でしたが、紅一点のバンドとしてヒットにも恵まれ、80年代後半はレコーディングとツアーに明け暮れていました。ただ、どんどん忙しくなってくうちに体力が追いつかないことも増えて、いっぱいいっぱいになってしまったのは昭和が終わる頃、1990年頃でした。それでレコード会社や事務所と話あって、しばらく海外でお勉強をさせてもらおうと。それがソロの発端にもなっていったんです。当時はソロ活動に対して、明確なヴィジョンを描けていたというわけではなかったんですが、ダンス・ミュージックをやりたいという意識はありましたね。

――ソロ・デビュー前に渡米し、ニューヨークを拠点にしていたそうですね。

NOKKO そうです。ニューヨークにはREBECCA時代に何度か訪れたことはありましたが、最初は何もかもが手探りでした。語学力もそうですが、慣れない環境でのレコーディングや諸々の活動はどうしたらいいものやら見当がつかなくて戸惑うこともたくさんありました。ニューヨークでは、自分はここで何をどうすればいいんだろうと考えることから始まりましたね。

――ソロでは目指す音楽もREBECCAとは一線を画すものになるだろうと?

NOKKO そうですね。私がニューヨークに行った頃はハウスを含むダンス・ミュージックがすごく盛り上がっていて、それらに触れて刺激を受けていたこともありましたが、すでに海外で活躍していた屋敷豪太さん、テイ・トウワさんと知り合ったことも大きかったと思います。

――屋敷豪太さんはソウル・II・ソウルやシネイド・オコナー、テイ・トウワさんはディー・ライトのメンバーとして注目を集めていた時期でしたね。

NOKKO 私が出会った頃のテイさんはディー・ライトのワールド・ツアーに疲れて、脱退した前後だったと思います。私も同じ状態でバンドを辞めたから、お互いに「その気持ち分かる!」という話をしたことを覚えていますね。

――1992年には屋敷豪太さんとコラボレーションした「CRAZY CLOUDS」でソロ・デビュー、3月にファースト・アルバム『Hallelujah』を発表しました。

NOKKO ここで初めてバジェットを渡される責任の重さを痛感したんです。自分自身がプロデューサーでもあったので、自分が何をやりたいのかを明確にして、なおかつリスナーに受け入れられるようにしなければいけない。そのプレッシャーがソロになってようやく分かってきたんです。バンドで成功したヴォーカリストがソロになるときの不安や悩みは私に限らずあると思うんですが、やっぱり当時は風当たりが強いなと感じたこともありましたね。

『Hallelujah』

(1992)

――レコーディングはロンドン、ニューヨーク、東京で行われ、Pファンクのバーニー・ウォーレル、Kenji Jammerなどが参加していることも話題に。

NOKKO 当時はリモートで録音できない時代ですから、一人でロンドンまで移動して、今思えば、随分頼りない状態だったと思いますが、多国籍なミュージシャン、サウンド・プロデューサーと関わりながら何とか頑張ったんです。バーニー・ウォーレルのレコーディングは若いエンジニアがスタジオにこぞって見学に来たり、伝説の大物ミュージシャンが参加してくれたことに感激しつつ、私自身は新しいリズムやサウンドに反応するだけで精一杯でしたね。そこであらためて歌い手としての自分を意識するようになったんです。私はバンドでプロとしてスタートしたので、ロック・ヴォーカリストはこういうものだという思い込みも少なからずあったんですが、新たなスタートを切るにあたり、自分の歌い方や音域を新しいサウンドにマッチさせていくためには試行錯誤しましたね。『Hallelujah』は、英語でつくっている曲も多いので、それに日本語の歌詞をつけて歌う難しさもありました。

――90年代初頭のニューヨークやロンドンではハウス、テクノ、グラウンド・ビートなど最新のダンス・ミュージックが勃興し、チャートを賑わせていた時代ですが、NOKKOさんは日本の状況はどう捉えていましたか。

NOKKO 日本に帰って来ると、自分が置かれている状況がとてもメジャーなものだから、伝わりにくいなと感じることがありましたね。日本ではその頃、まだまだバンド・ブームで、私もそのブームの元となったバンドにいましたから、メディアは求めるのは、やはりREBECCAのNOKKOで、ソロでやろうとしていることとギャップがあったんです。アイドル全盛期にREBECCAでその流れを突破したように、ソロでも新しくて面白いと思ってもらえる音楽を提供したいという想いだったんですけどね。

海外でのリリースとクラブ・ミュージック

――1993年には海外でのリリースも果たし、「I Will Catch U」は全米ビルボードのダンスチャートで11位を記録しました。

NOKKO 「I Will Catch U」のMVやジャケットを手がけてくれたのがスーパーモデルの広告や「VOGUE」で活躍していたエレン・ヴォン・アンワースというフォトグラファーだったので、そのMVが向こうではけっこう評判になって、今で言うと、バズったんです(笑)。アメリカでリリースされたときは、ニューヨークの街中に私のポスターが貼られたこともあったんですよ。私のヴィジュアルも黒い口紅に1920年代風の衣装だったから、かなりインパクトがあったと思います。ただ、海外でのデビューはうれしいことではあったんですが、自分の置かれている状況やそこで見た景色に驚いたのと同時に、うまく咀嚼できない感じはありましたね。

――海外でのプロモーションや活動で印象に残っていることはありますか。

NOKKO 「I Will Catch U」がバズったとき、ニューヨークでクラブイベントを開催したんですが、それが映画で観るようなパリピが集う狂乱の一夜だったんですよ。バンドなら全米ツアーとかあったのかもしれませんが、私の場合はソロで音楽もダンス/クラブ系だったので、プロモーションもクラブが中心でしたね。ダンスチャートで注目されて、ベルリンのゲイクラブに呼んでいただいたり、貴重な経験もしましたが、元々は東京のディスコにも怖くて行ったことがない田舎の素朴な女子だったので、そんな環境にいる自分が信じられないというか、現実味がなかったんです。

『I Will Catch U.』

(1993)

『CALL ME NIGHTLIFE』

(1993)

――海外でのデビュー・アルバムは『CALL ME NIGHTLIFE』なのに(笑)。

NOKKO そうなんですよ(笑)。ニューヨークに暮らしているときも仕事以外でクラブに行ったのは数えるほどで、そのときにDJをしていたテイ・トウワさんに初めて会って、一緒にデモ・テープをつくることになったんです。ソロ・デビューした頃は、いかにもクラブで遊んでいるイメージがあったかもしれませんが、実際は英語の学校とダンスと歌のレッスンに通いながら、スタジオで音楽をつくるという日々だったんです。

――アルバムにはUKでブレイクしたユニット、セイント・エティエンヌも「CALL ME NIGHTLIFE」、「Seven Ways to Love」を楽曲提供していますね。

NOKKO セイント・エティエンヌとはロンドンの彼らの自宅スタジオでレコーディングしました。その頃からベッドルーム・レコーディングと呼ばれるスタイルがアンダーグラウンドでは増えてきて、今では普通になりましたが、彼らはその急先鋒でしたね。PCの普及や機材の進化で、音楽が徐々に個人的になっていく時代にそろそろ差しかかっていたのかもしれない。

――初期の3作は、クラブ・ミュージックが世界の都市同時進行的に共有されていた時代の空気を思いきり吸いこんで、生き生きと躍動するNOKKOさんの歌と存在感が鮮烈に響きます。

NOKKO 今回のBOXはリマスターを夫のGOH HOTODAが手がけているんですが、あの頃スタジオで私が聴いていた音の印象にかなり近いんです。だから、30年前の曲でも不思議と古い印象はなくて、90年代初頭の旬の音楽を詰め込んだその時代にしか生まれなかった空気が入っているんですよね。それを記録として残せたのは良かったし、音楽って時を超えていくパワーがあるんですよね。振り返ってみると、ニューヨーク時代の3作は私にとって人生の冒険期の作品だと思います。そこで自分のアイデンティティーを見つめ直すことができたし、勉強になったこともたくさんありました。

――アルバムのスペシャルサンクスのクレジットには坂本龍一さんのお名前がありますが?

NOKKO テイさんが私の曲のトラックをつくっているときに坂本さんがいらして、「ここは転調したら?」とアドバイスしてくれたと聞いたんです。それでスペシャル・サンクスにお名前を入れさせてもらったんです。その頃、坂本さんとテイさんは一緒にいろんなお仕事をされていたし、坂本さんとはご近所さんだったのでばったりお会いしたことも度々ありました。そんな今となってはかけがえのない思い出も含めて、ニューヨークにいた3年間はとても良い経験をさせていただいたと思います。

筒美京平による「人魚」の大ヒット

――1994年には筒美京平作曲による「人魚」が大ヒットを記録しました。最先端のクラブ・ミュージックから一転、昭和を代表する稀代の作曲家である筒美京平さんの曲を歌うことになったのは?

NOKKO ニューヨークやロンドンで曲をつくったりレコーディングをするうちに、自分の琴線に触れるものは甘酸っぱいメロディーだったり、そういう雰囲気を持つサウンドなんだなと気がついたんです。洋楽でもそんなテイストの曲はあるんだけれど、英語圏では、“甘酸っぱい”とか“切ない”という表現は説明しにくいし、伝わりにくいもどかしさがありました。甘酸っぱい=Sweet and Sourだと酢豚みたいなイメージになってしまうし(笑)、メランコリックとも少し違う。私のいう“甘酸っぱい”というニュアンスを理解してくれるのはやはり日本人なんじゃないかと。

――そこで、筒美京平さんが思い浮かんだんですね。

NOKKO そうなんです。筒美先生は私の世代なら誰もが知っている素敵なヒット曲をたくさんつくっている方ですが、中でも私が大好きだったのがディスコ調の「セクシー・バス・ストップ」でした。筒美先生の「人魚」は、自分の中に欠乏していた甘酸っぱさを見事に補充してくれました。REBECCAのときは、土橋(安騎夫)さんが私の求める甘酸っぱさを曲として表現してくれたんだけど、ソロでは筒美先生にその役割を果たしていただいたんです。テイ・トウワさんとオーケストレーションを手がけてきださった清水信之さんのアレンジも素晴らしい。

――「人魚」の大ヒットはご自身ではどう感じましたか?

NOKKO 自分でも驚きましたね。TVドラマ(フジテレビ系ドラマ『時をかける少女』)の主題歌というタイアップの効果もあったのかもしれないけど、カラオケで歌ってくれる人も多かったみたいで。その後もありがたいことに安室奈美恵さんをはじめ、多くの方がカバーしてくださって、この曲はヒット・ソングというだけでなく、普遍的な魅力があったんだなと。

――切なく、いとおしい歌詞もスタンダードになる曲の大切なポイントですね。

NOKKO 歌詞は一晩徹夜して書きました。実はこの頃、歳を重ねた母が弱ってきていて、《その笑顔を しぐさを いとしくて》という歌詞は母を想って書いたんです。そんな自分の経験した感情を言葉にしてストーリーを紡いだら、いつしかラブソングとして広く愛される曲に。「人魚」は、きっと「この曲の甘酸っぱさは自分のもの」と感じてくれた人がたくさんいたんだと思います。

『colored』

(1994)

――アルバム『colored』には筒美京平さんと並んで、70年代からヒットメーカーとして活躍された井上大輔さんの曲も収録されていますね。

NOKKO 昭和の頃から歌謡界で活躍されていた大御所の作曲家の方々に曲を依頼させていただいたのは、ジャンルや時代性に囚われずに歌っていきたいという意識がどこかにあったからもしれないですね。REBECCAのときは、「ロックなのかアイドルなのか?」なんて言われたこともあったし、ソロになったら「バンドの次はハウス?」と訝しげに思われたりして。ジャンルに収めないと気が済まない人が一部にいたんです。でも、私はその境界線を超えてみたくなるんですよね。ロック、歌謡曲、クラブ・ミュージックとそれぞれ棲み分けはあるのかもしれないけど、自分が好きならいいじゃないって。

――次々と越境していくNOKKOさんは痛快でしたね。『colored』というタイトルにはどんな意味を込めたのでしょうか?

NOKKO ソロになって自立して生きていくうちに、人との関わりや環境で変わったこともあるし、日本の外に出てみてあらためて気がついたこともありました。そんな自分の変化を、染まる=coloredとしたんでしょうね。アルバムの曲にはワルツやロックもあれば、ハウスDJとして活躍していたサトシ・トミイエさんとの共作「Vivace」もあったり、一見バラバラなんですが、良く言えばバリエーション豊か。「CRYING ON MONDAY」など自分が作曲した曲も増えて、自分ではやっと形になってきたという手応えはありました。

ホーム・レコーディングと90年代の変化

――ニューヨークから活動の拠点を東京に移したのは90年代半ばですか?

NOKKO 1994年に帰国して、しばらく東京で暮らした後、埼玉の実家に戻ったんです。それまでの数年間は、REBECCAの解散後、時を置かずにソロになり、海外での活動や「人魚」のヒットなどでとても慌ただしく過ごしていたので、心身共に疲れが溜まってしまったんです。

――1996年のアルバム『RHYMING CAFE』は、ご自宅のスタジオでレコーディングしたそうですね。

NOKKO 疲れてはいたけれど、音楽の制作は引き続きやっていきたかったので、自分の原点でもある地元に戻り、自宅に併設したスタジオにNeveのコンソールを入れて、レコーディングできるようにしたんです。高いビルの見えないのんびりした環境の時間の制約がないスタジオで、無理のないペースで音楽と向き合いたかった。ここで「天使のラブソング」やNHK連続テレビ小説『ふたりっ子』の主題歌「Natural」なども生まれているし、その前に比べると等身大の自分に戻った感じがありますね。

『RHYMING CAFE』

(1996)

――『RHYMING CAFE』というタイトルは何かにインスパイアされたのですか。

NOKKO ニューヨークにいた頃、ビートニクに影響を受けたポエトリー・リーディングを発表する“RHYMING CAFÉ”と呼ばれるスペースがあって、その場所の何かが生まれる独特の雰囲気にインスパイアされたんだと思います。それまではその時代に呼応したサウンドやスタイルを模索してきたんだけど、ここで一度、そういう姿勢を見直して、素の自分に立ち返ってみたかったんだと思います。90年代も後半に差しかかり、もうしゃかりきになって1等賞を目指さなくてもいいんじゃないかって感じるようになってきたんですね。

――1995年には阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件などが起きるなど時代の潮目が変わりました、

NOKKO そうなんです。その頃、世の中の流れが変わったことを思い出しました。それが直接、音楽に影響したというわけではないけれど、やっぱり私自身もいろいろ思うところがあって、『RHYMING CAFE』のようなアルバムが生まれたんだと思います。 “癒やし”やスローライフがちょっとしたブームになったのはこの少し後でしたよね。世の中がそういうムードを求めるようになってきたことは感じていたし、私も24時間仕事のことを考えなくちゃいけないような働き方ではなく、違う生き方を探ろうとしていたんですよね。

――90年代前半の怒濤の数年間を経験して、新たな心境が訪れたんですね。

NOKKO 当時はアルバムを1年に1作、その間にシングルをリリースするのが当たり前でしたから、あまりにも忙しすぎて、ヴォーカル・ブースの中で私は白骨化してしまうんじゃないかと思ったこともありました(笑)。自分で切り開いた道ではあったものの、このままでは抗いきれない大きな波に飲み込まれてしまうと感じたんですよね。でも、全力でその時代を駆け抜けたことに後悔はないし、苦しくても投げ出さずにアルバムをつくってきたから、こうしてBOXにもなった、と思うと感慨深いですね。

今に繋がるアルバム『ベランダの岸辺』

――1998年にはレコード会社を移籍して、プロデューサーにムーンライダーズの白井良明さんを迎え、6枚目のオリジナル・アルバム『ベランダの岸辺』を発表しました。

NOKKO レコード会社の担当ディレクターがアコースティックで1枚アルバムをつくってみないかと提案してくれたことが始まりで、白井良明さんにお願いすることになったんですが、良明さんは当時の私にとってとても頼りになるプロデューサーでした。ちょうどその頃、高橋幸宏さんがプロデュースを手がけていた守屋里衣奈さんというシンガーの方の曲を川村結花さんが作曲、私が作詞したことがあったんです。それがご縁で『ベランダの岸辺』の曲を川村さんに依頼することになり、4曲を提供していただきました。

のっこ『ベランダの岸辺』

(1998)

――川村結花さんは、シンガーソングライターとして活動されながら、当時、SMAPに提供した「夜空ノムコウ」で注目を集めていましたね。

NOKKO そう。私もアコースティックでナチュラルな歌を中心にしたアルバムを目指していたので、川村さんの曲はそのテーマにぴったりだったし、私も曲に導かれるように歌詞を書いて歌うことができました。川村さんが温めていた「猫の耳たぶ」は、私が謎な歌詞を付けてしまったんですが、その後、ご自身もセルフ・ カバーしてくれて、とてもいい出会いだったんです。コロナ禍で制作した昨年の最新アルバム『土器土器』でも、川村さんと久しぶりにコラボレーションすることができて、ご縁を繋いでくださった高橋幸宏さんには感謝しています。

――昨年、ビルボードライブ横浜で開催されたNOKKOさんの「ベランダで土器土器」のステージにも白井良明さんと川村結花さんは参加されましたね。

NOKKO そうなんです。自分の中では『ベランダの岸辺』と『土器土器』は時を超えて繋がっているんですよね。今でも「わすれな草」や「アメージング」はステージでも歌っている大切な曲ですし、川村さんと良明さんのおかげでそれまで混沌としていた私も落ち着いて音楽に向き合うことができたような気がします。中学生の頃から聴いていたユーミンさんの「ベルベット・イースター」もカバーさせていただいて、一度ラジオでユーミンさんの前で披露したこともありました。私にしたら低いキーが新鮮だって仰ってくれて。

――2000年の『Viaje』では「COBALT HOUR」、2018年のアルバム『TRUE WOMAN』では松任谷由実さんが書き下ろした「ふふふ」や「翳りゆく部屋」「卒業写真」もカバーしていましたね。

NOKKO ユーミンさんはREBECCAの頃から可愛がっていただいたかまやつひろしさんが紹介してくださったんです。ユーミンさんもかまやつさんとはデビュー前からのお付き合いですし、それ以来、お食事に誘っていただいたり、夫のGOH HOTODAが松任谷夫妻とお仕事をするようになったり、ご縁がずっと続いているんです。私の根底にある甘酸っぱい曲への憧憬は間違いなくユーミンさんの音楽から来ていると思います。

――確かに、『ベランダの岸辺』はオーガニックなサウンドの志向も含めて、シンガーソングライターのアルバムのような趣があり、ファンの間でも隠れた名盤という評価が高い。

NOKKO 派手さはないけれど、じっくり味わって聴くことができるアルバムなんですよね。「もっと楽になってもいいんじゃない?」って語りかけているところもありますね。私自身もここで分水嶺を超えた感じがありました。ジャケットに描かれたイラストのタッチがそんな内容を表しているし、このアルバムがNOKKOという表記ではなく、「のっこ」になっているのは、あくまでもイラストありき、デザイン上の理由からなんです。

――なるほど。イラストにあわせて、手描きで「のっこ」としたんですね。

NOKKO そう。ここで意を決して、名前の表記を変えたというわけではないんです。この機会にお伝えしておきます。

――ロジャー・ニコルズ作曲の「someday」、ムーンライダーズがミルトン・ナシメントの曲に日本語詞をつけた「TRAVESSIA」のカバーなど音楽マニアが唸る曲も収録され、今、聴いても新鮮な発見がありますね。

NOKKO 「TRAVESSIA」は、やはり白井良明さんだからカバーすることができたし、「someday」はロジャー・ニコルズさんの書き下ろしなんです。『ベランダの岸辺』が隠れた名盤と言われたりするのは、そんな要素もあるからなんでしょうけど、デビューから数年でこんなに変わるヴォーカリストってどうなのかしら? と、今となっては思わないわけでもない(笑)。

『Viaje』の旅、人生の転機、そして現在へ

――2000年には7枚目の『Viaje』は、プロデュースは屋敷豪太さんを中心に白井良明さん、ネーナを手がけたUwe Fahrenkrog-Petersenが参加し、イギリス、日本、ドイツの3カ国でレコーディング。

NOKKO そして、今度は旅に出てしまうんですよね。『ベランダの岸辺』の向こうには何があるんだろうと思っていたら、旅だった。この後、結婚という転機を迎え、活動もしばらくお休みするので、スペイン語で「旅」という意味のタイトルをアルバムにつけたのは偶然とはいえ、不思議な気もします。

『Viaje』

(2000)

――エレクトリックと生の融合にブラジル音楽テイストも取り入れ、大人のヴォーカリストにシフトしていく様子が見受けられますね。

NOKKO 「ブラジルの朝」、「目ポタ」はそうですね。「Vivace」の頃からラテンに惹かれて、『ベランダの岸辺』ではボサノヴァにチャレンジしたり、個人的に好きなんですよね。そういう音楽もある程度年齢を重ねてしっくりくるようになってきたんだと思います。そうして1992年のソロ・デビューから8年で『Viaje』まで辿り着いたんですが、私はいろんな人といろんな音楽にチャレンジしてきたんだなとつくづく思いますね。

――その振れ幅がNOKKOさんらしさでもあり、唯一無二の個性では?

NOKKO 自分のソロのキャリアをこうしてアルバムで振り返ると、自分の意志だけではなく、私は一緒に音楽をつくる相手の個性や指向に反応してアップデイトし、結果的にそれが振れ幅の大きさになったんですよね。でも、人に言わせると、何をやってもNOKKOはNOKKOというところがあるみたいで、一見変わり続けているようで、根底では変わらないものがあるんでしょうね。今はそれが私の個性なのかなと前向きに捉えられるようになりました。

――ソロ活動と並行して、REBECCAでの活動も再開したのもNOKKOさんのそんなポジティブな姿勢によるところが大きいのでしょうか。

NOKKO そうですね。一人の女性ヴォーカリストとして長年活動していく中では様々な試行錯誤や紆余曲折はありましたが、その時々で自分らしい表現に心を砕いてきたとは思うんです。それを培ってくれた源は私の場合、「別冊マーガレット」とユーミンなんですけど、経験と時間を重ねていつしか私自身にしかできない独自のスタイルにもなっていたんですよね。今年はREBECCAでのツアーもありますし、あらたな気持ちで新しいステージに臨むことができるのは音楽を続けてきたからだし、今も求めていただけるのはとてもありがたいことだと思っています。

――最後に、REBECCAのNOKKOからソロ・アーティストのNOKKOとなり、疾風のように駆け抜けた8年間の記録が『NOKKO ARCHIVES 1992-2000』としてコンパイルされたことについての感想を。

NOKKO 自分が大切にしてきたアルバムであり曲をリマスタリングを施された新しい音で聴くと、それぞれの時代の記憶と重なって鮮やかに甦るものがあります。今ではなかなか手には入らないアルバム未収録曲や配信では聴けない曲、貴重な映像まで収められて、私自身が驚くほど充実した8年間のコンプリートになっているので、この機会にぜひ聴いていただけたらうれしいですね。

NOKKO

1984年にREBECCAのボーカルとしてデビュー。

「フレンズ」が大ヒットし同年発売のアルバム「REBECCA Ⅳ ~Maybe Tomorrow~」がミリオンセラーを記録。その他「RASPBERRY DREAM」「MOON」など数々のヒット曲を出している。

1992年にシングル「CRAZY CLOUDS」でソロ活動をスタート。

代表曲となる「人魚」をはじめ「ライブがはねたら」「ナチュラル」を発表しドラマやCMのタイアップ曲に使用される。同年8月晴海特設会場(東京国際見本市会場)を10日間巨大なクラブと化して行った初のソロライブ『CLUB HALLELUJAH』が話題となる。1998年に「のっこ」名義でリリースされた「ベランダの岸辺」はプロデューサーに白井良明氏、作曲に川村結花氏を迎えアコースティックサウンドを基調とした異彩を放つ名盤となる。

2015年にはREBECCAが20年ぶりに横浜アリーナにて再結成ライブ『Yesterday,Today,Maybe Tomorrow』を2日間公演し3万人の動員となる。同年さいたまスーパーアリーナにて追加公演にあたり2日間の公演で3万6000人を動員し、年末には初のNHK紅白歌合戦への出場も果たす。

以降もソロとして歌番組やイベントなど活躍する中、2017年にはREBECCAとして28年ぶりに全国ツアーを開催し超満員の武道館2daysを含め各地で大熱狂のライブを繰り広げて話題となる。

その後『billboard classics festival2017』への初出演を経て2018年に『NOKKO PREMIUM SYMHONIC CONCERT』を東京・大阪・名古屋・札幌・福岡の5大都市で開催し大盛況のツアーとなった。2022年には、REBECCAとしてビルボードライブ東京・横浜・大阪で『Billboard Live 15th Anniversary Premium Live』を開催し全公演ソールドアウトとなった。

2023年にソロとして10枚目となるオリジナルアルバム「土器土器」を発売する。同年11月に白井良明氏と川村結花氏を迎えビルボードライブ横浜にて公演名『ベランダで土器土器』のライブを開催。

▼NOKKOオフィシャルサイト

https://nokko.jp/

https://twitter.com/Nokko76thStar

https://www.facebook.com/Nokko76thStar/

https://www.youtube.com/@nokkoofficialyoutubechanne821

NOKKOの初のBOX企画。好評発売中!!

-

楳図かずお×近田春夫 スペシャル対談

対談

2024.3.1