2024年4月号|特集 大滝詠一 EACH TIME

【Part1】井上鑑スペシャル・ロングインタビュー

インタビュー

2024.4.10

インタビュー・文/荒野政寿 写真/山本マオ

大滝詠一、最後のオリジナル・アルバム『EACH TIME』には錚々たるミュージシャンが参加している。いずれも重要なミュージシャンであるが、なかでもキーパーソンの筆頭に挙げられるのが井上鑑だろう。キーボード奏者としての参加だけでなく、ストリングス・アレンジも一手に任され、まさに大滝サウンドのアレンジの核を支えたといっても過言ではない。ここでは生き証人ともいえる井上鑑に、40周年を迎える名盤を振り返っていただいた。当事者にしか分からない貴重なエピソードを、じっくりと楽しんでいただきたい。

大滝さんの感覚は独特なので、ユーモアの感覚が通じない人とは合わない

── 大滝詠一さんと出会うきっかけはCMソングの仕事だったそうですが、最初の頃はどんなことが印象に残っていますか?

井上鑑 1970年代の後半にホームスタジオを持っているミュージシャンは、ほとんどいなかったと思うんですよね。いたとしても本当にスケッチを作る程度で、それより先のプロダクションを自分のスペースでやられている人はいなかったので。だから福生に行き始めた頃は、技術的なことを質問したような記憶があります。実際に大滝さんと話してみると、技術的、エンジニア的に答えるというよりも、もっと作品を作っていくプロセスの方を重視している人なんだな、っていうことが印象に残りました。具体的に何を話したかまでは覚えてないですけど……なんかモニャモニャ言っていて、慣れないうちは聞き取りにくかったので(笑)。ただ、一面的ではなくていろんなことをしている人なんだな、っていうのが最初に強く感じたことです。

── 実際に大滝さんと作業を始めてみて、どんなところが他の現場と大きく違いましたか?

井上鑑 他のレコーディングとはまったく違いましたね。当時はプロデューサー、アレンジャーっていうのは手順が厳密に決まっているのが普通だったので。たとえばビクターだったり、東芝だったりというメーカーの仕事に、僕は最初ミュージシャンのひとりとして関わっていたんですけど。そうやって周りの人たちの仕事の進め方を見ていると、映画製作なんかに近いっていうか、時間に関してもきっちり計画した上で区切られていて。その分、ミュージシャンの個性はそんなに求められていない。的確に演奏して、早く終わるのがいいという世界でした。それに比べると、大滝さんは全然違う。いい意味でゆるいところがあって、そこは面白かった。

── 大滝さんのルーツであるアメリカンポップスを、出会った頃の井上さんは共通言語として持っていなかったそうですね。どんな会話をしながら作業していったのか興味が湧きます。

井上鑑 そうですね、そこは共通言語としてはないわけですよ。だから「誰々風に弾いて」みたいな話になっても僕が知らない……。お手本を聴かされたりしたこともそんなにないですけど、無縁だったラグタイムピアノみたいな演奏は、「こういうのがあるんだ」と、実際に仕事しながらその場で覚えていった感じでした。最初に僕が長時間関わったのはシリア・ポールさんの『夢で逢えたら』(’77年)というアルバムでしたけど、その時は「こういう風にして」っていうことではなく、大滝さんの話を聞きながら古いレコードを聴いたりする時間が結構ありました。

シリア・ポール

『夢で逢えたら』

1977年6月25日発売

── それもホームスタジオならではのコミュニケーションですね。コロムビア時代のナイアガラ作品ではキーボード奏者としての関わりが主でしたが、ストリングスのアレンジまで任されるようになっていく過程はどんな流れだったのでしょうか?

井上鑑 『NIAGARA CALENDAR』(’77年)もストリングスのアレンジは山下達郎さんでしたしね。僕の方から何かアプローチしたり、説明したりしたことは多分ない。恐らく僕がやった仕事を聴いたか、誰かから情報が行って、じゃあストリングス・アレンジも試してみようと思ったんじゃないですか。いつ頃、どういう流れでそうなったのかはっきりは覚えていないですけど、「鑑って弦も書けるんだ」という話をして、「どうして最初から言わないんだ」みたいなことを言われた記憶があります(笑)。

── それで『LET’S ONDO AGAIN』(’79年)で、「ピンク・レディー」のストリングスを手掛けることになったわけですね。アルバム単位でストリングスのアレンジを全面的に手掛けたのは『NIAGARA SONG BOOK』(’82年)からだと思いますが、『EACH TIME』に繋がる作風の楽曲として忘れられないのが、薬師丸ひろ子さんの「探偵物語」(’83年 作詞:松本隆/作曲:大瀧詠一/編曲:井上鑑)です。

井上鑑 あの曲はストリングス以前にフレーズを結構提案したので、それが曲の中で生き残っていますね。イントロは半分くらい僕ですけど、印象的なピアノの3連符のところとかは大滝さんなんです。僕が出したアイディアに対して大滝さんが取捨選択をしていくんですけど、その辺はエスタブリッシュされているアレンジャーとやり取りするよりも、僕の方が気楽だったのかもしれない。「それいいね~」とか、好きに言える相手なので。古い世代のアレンジャーの方たちって、スタジオでは話術も巧みで、それも大勢とうまくやっていくためには大事な要素なんですけど。大滝さんの感覚は独特なので、会話していてもユーモアの感覚とかが通じない人とは、やっぱり合わないんですよ。

薬師丸ひろ子

「探偵物語」

1983年5月25日発売

── 「探偵物語」のエンディングは、歌謡曲の伝統にはない、かなり大胆な終わり方だと感じました。

井上鑑 そうですね。でも、別に何かを変えたりしてああなったわけではなかったと思います。割とすんなり録音して、すんなり終わったような記憶がありますね。狙ってこういうエンディングにしてやろうという、作為的な感じではまったくなかったと思います。

(【Part2】に続く)

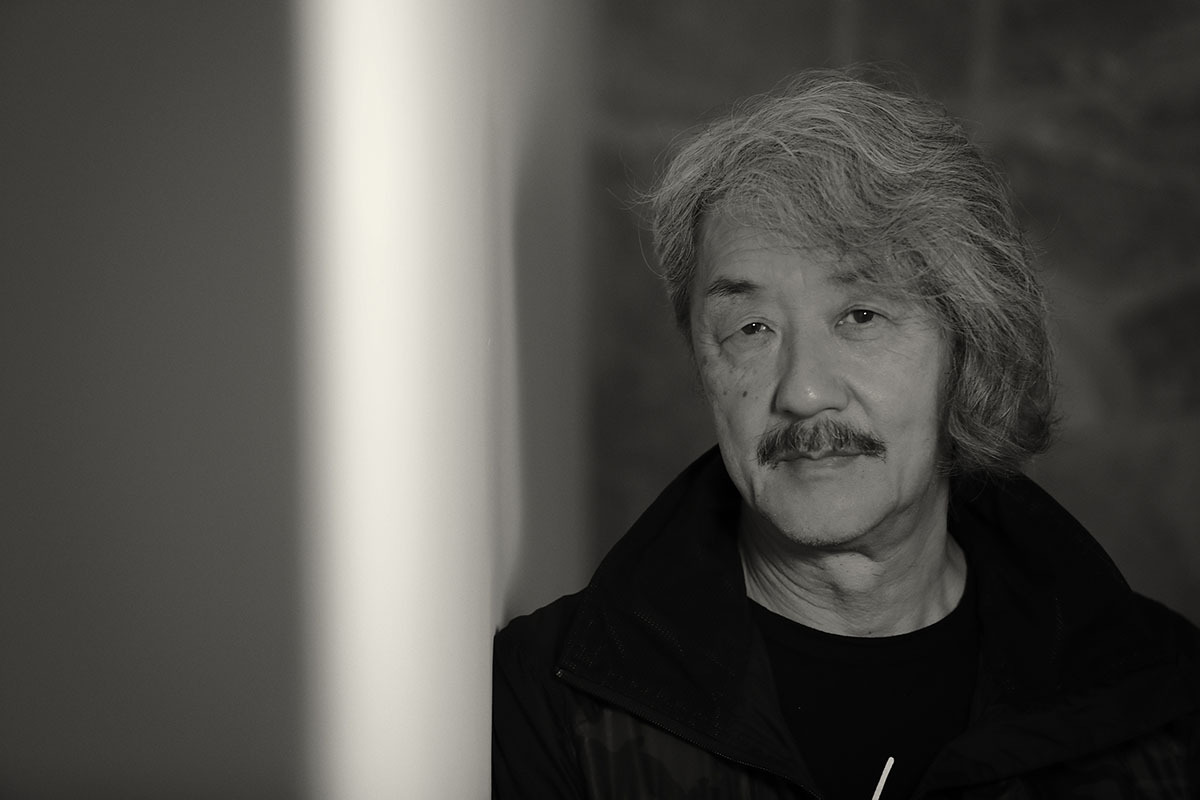

井上鑑 (いのうえ・あきら)

●東京生まれ。桐朋学園大作曲科在学中(三善晃氏に師事)より作編曲家として音楽活動を開始。『PROPHETIC DREAM 予言者の夢』でデビュー。寺尾聰「ルビーの指環」で日本レコード大賞編曲賞受賞。ほとんどの大滝詠一作品に参加。福山雅治、佐野元春、吉田兄弟他多数のヒット作、話題作に参加。先鋭な感覚と確かな書法で多彩な表現を展開している。2023年春15枚目のソロアルバム『RHAPSODIZE』発表。アルバム、ライブ音源共に、立体音響での配信もスタートしている。

https://www.akira-inoue.com

https://www.facebook.com/akirainoue.pabloworkshop

https://vimeo.com/user31500643

↑↑↑↑大滝詠一『EACH TIME』40周年スペシャルサイトはこちら↑↑↑↑

-

【Part2】井上鑑スペシャル・ロングインタビュー

インタビュー

2024.4.16