2023年2月号|特集 佐野元春 SWEET16

【Part5】THE BARN~STONES AND EGGS|佐野元春90年代ストーリー

解説

2023.2.27

文/ドリーミー刑事

和せども同ぜず、というインディヴィジュアリストとしての美学

90年代後半。日本の音楽シーンは大きな転換点を迎える。’98年に音楽ソフトの総生産金額は初めて6,000億円を超え、CDアルバムの販売枚数は実に4億6千万枚に達した。しかし6,000億円の大台はこの年限り。翌年から売上は減少に転じ、“CD不況”と呼ばれる時代に突入する。

その一方、新たな潮流として大規模ロックフェスティヴァルが各地で台頭する。’97年に開催されたフジロックフェスティバルを皮切りに、’99年にはライジングサンロックフェスティバルが、そしてサマーソニックとロック・イン・ジャパン・フェスティバルが’00年と、現在日本の4大ロックフェスと呼ばれる大型イベントが相次いで初開催。音楽文化の中心地がCDショップからライヴ会場へと変化していく端緒となった。またミッシェル・ガン・エレファント、ブランキー・ジェット・シティなど、海外アーティスト勢と大規模フェスのメインステージを分け合い、堂々たるパフォーマンスを披露する日本のバンドも現れ、日本のロック・シーンが新たなフェーズに入ったことを印象づけた。この2バンドを中心に、Dragon Ash、SUPERCAR、椎名林檎、ナンバーガール、サニーデイ・サービスなど、すべて日本のアクトだけで開催された第1回のライジングサンロックフェスは日本のロックが到達したひとつのピークと言えるだろう。そしてその出演者の中には佐野が’96年から開催していたライヴ・イベント“This!”に出演したアーティストも数多く含まれていた。

音楽業界の大きなうねりの中で、佐野は新作のレコーディングにアメリカはウッドストックを選んだ。ボブ・ディランのマネージャーだったアルバート・グロスマンが’69年に創設したべアズヴィル・スタジオ。かつてトッド・ラングレンがレコーディング・エンジニアとして働き、ザ・バンド、パティ・スミス、ザ・ローリング・ストーンズなどのレジェンドが偉大な足跡を残した場所。90年代に入っても、R.E.M.、ジェフ・バックリィやフィッシュなど、世界的に重要なアーティストが名盤を録音したアメリカン・ロックの聖地である。この地でTHE HOBO KING BANDと名付けられたバンド・メンバーと共に、サイモン&ガーファンクルやザ・バンドらの名盤を手がけたジョン・サイモンをプロデューサーに迎えてレコーディングが行われた。ちなみにアルバムタイトル『THE BARN』は、レコーディングが行われたタートル・クリーク・バーン・スタジオから名付けられている。いかにこの土地や場所がアルバムにとって重要な要素であったかの表れだろう。ちなみにこの地での録音が決まったきっかけは、ライブツアー中の楽屋でバンド・メンバーそれぞれが購入したレコードを持ち寄ってみると、ベアズヴィル・スタジオで録音された作品が多かったからだという。

佐野元春 and The Hobo King Band

『THE BARN』

1997年12月1日発売

こうした背景から想像できる通り、本作の音楽的テーマはアメリカン・ルーツ・ロック。前作『FRUITS』の制作前から、新しい世代のアーティストとの交流やバックアップを積極的に行ってきた佐野だが、彼らとは完全に一線を画したスタイルである。やや意外とも思えるこの選択について佐野は“若い世代の音楽に大いに刺激を受けたが、逆に自分の世代が追求すべき音楽が明確になった”と語っている。和せども同ぜず、というインディヴィジュアリストとしての美学がこの作品の根底には流れている。

また、このアルバムの名義が“佐野元春”ではなく、“Motoharu Sano and The Hobo King Band”となっていることにも注目したい。日本最高のセッション・ギタリストのひとりである佐橋佳幸、そしてレベッカ、ルースターズ、BO GUMBOS、The HEARTLANDのメンバーとして、それぞれが一流のサウンドを追求してきた小田原豊、井上富雄、Dr.kyOn 、西本明という百戦錬磨のバンド・メンバーと佐野のセッションこそがこのアルバム最大の聴きどころということである。プレイヤーの息遣いと表情が伝わってくるような、親しみとスリルが同居したかけ合い。フォーク、ブルースをベースにしたアメリカ・ロックというと懐古主義、古き良き、といった先入観を抱いてしまうが、熱がこもったグルーヴに身を委ねると、これが佐野にとっては新鮮な挑戦であることが伝わってくる。そしてそれは同時に、大量生産のインスタント・ミュージックが占めるヒットチャートに対するカウンター・アクションだったのかもしれない。

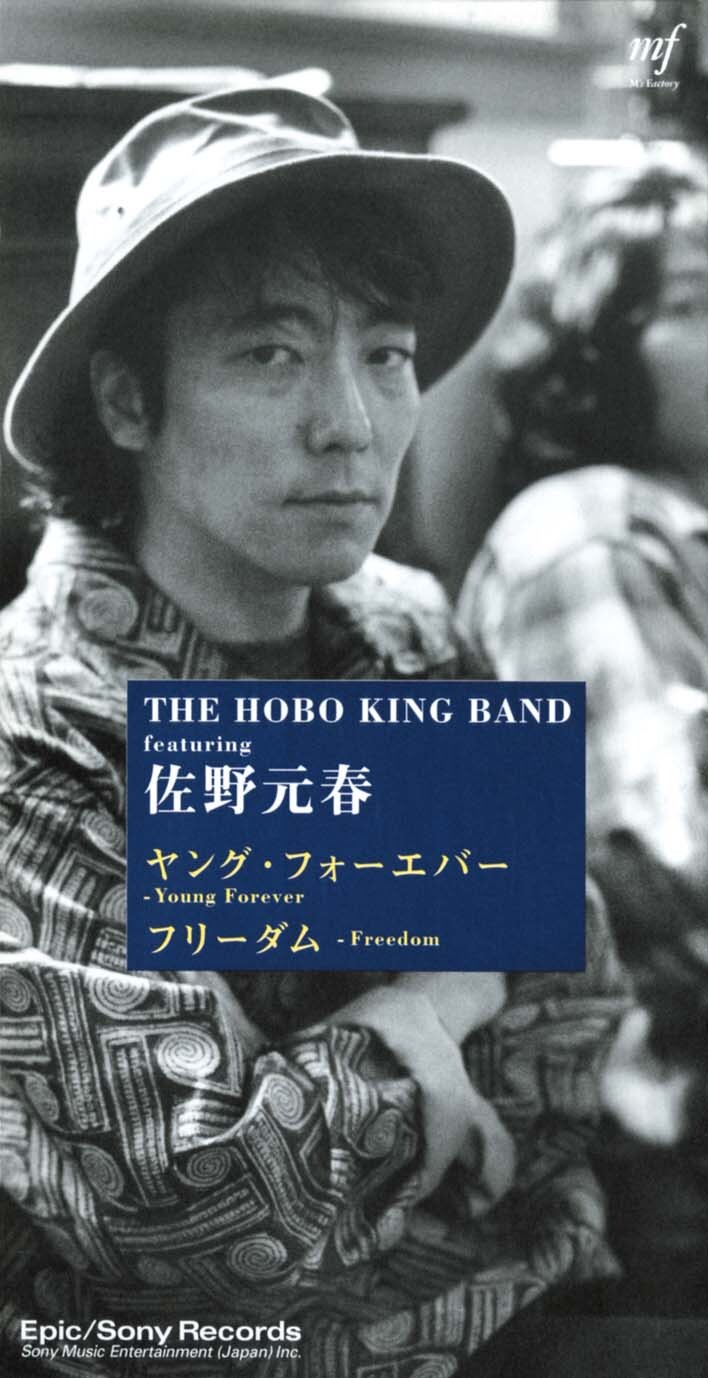

佐野元春 and The Hobo King Band

「ヤング・フォーエバー」

1997年11月1日発売

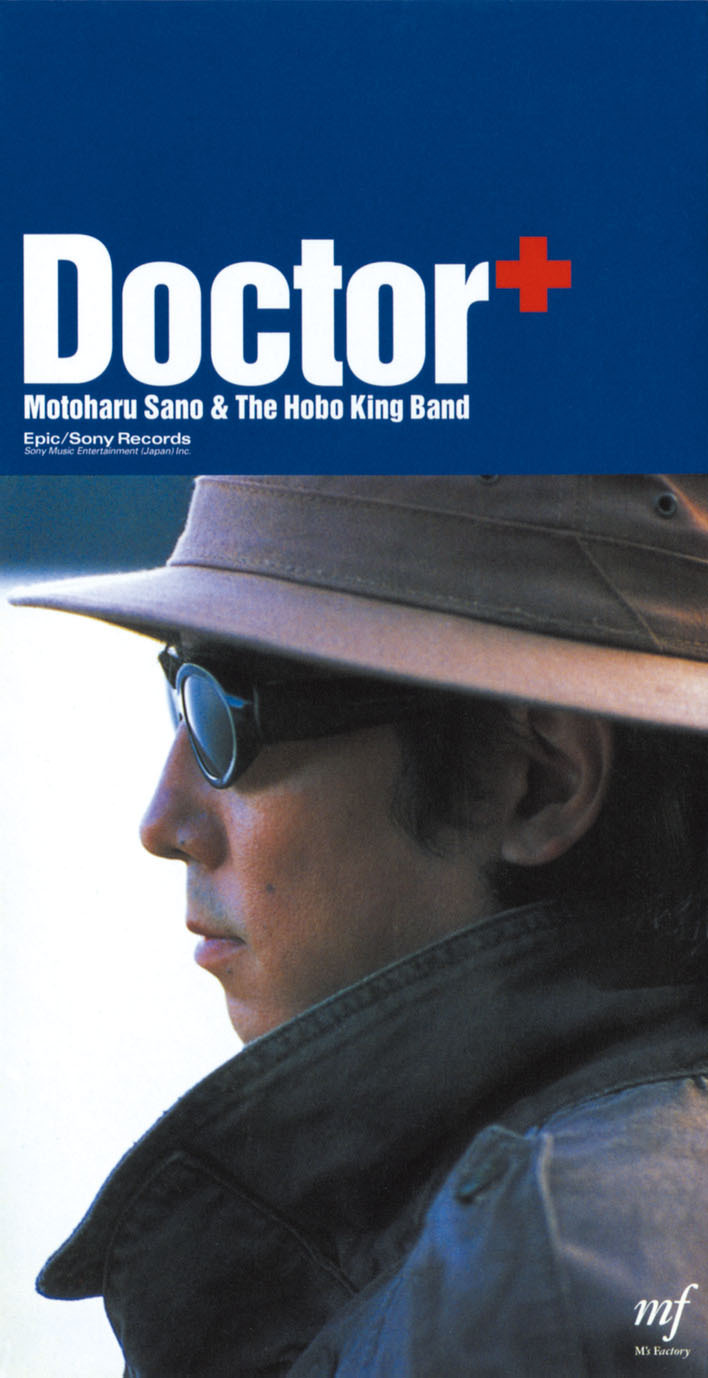

佐野元春 and The Hobo King Band

「ドクター」

1998年4月22日発売

佐野のヴォーカルもアーシーなサウンドに導かれるように、時に枯れた味わいのあるという表現を使いたくなるほどに、飾り気のない歌声で新たな境地を拓いている。シングルとなった「ヤング・フォーエバー」や「ドクター」など聴きどころは多数あるが、東京でもニューヨークでもない、ウッドストックという穏やかな土地だからこそ生まれたであろう等身大の詩情と、メンバー全員のプレイヤビリティが深く結びついた楽曲として、「風の手のひらの上」を挙げたい。主役が次々と入れ替わっていくジャム・セッションのようなリズムが心の傷を包み込み、その中に溶け込んだ佐野のヴォーカルは再び人生に向き合う決意をさりげなく肯定する。もうすっかりいい大人と呼ばれる年齢になったリスナーの背中を大きな手で支えてくれるような1曲だ。

佐野はデビュー以来一貫して、都会の持つ多様な表情、感情を反映するように、1枚のアルバムの中でも常にジャンルを越境した折衷的なサウンドを作り出してきた。歌詞の根底にも現代を生きる緊張感やスピード感があったように思う。しかし今作は、佐野のディスコグラフィーの中で初めて、アメリカのルーツ・ミュージックというひとつの音楽的主題を掘り下げた作品だと言っていいだろう。電子楽器を使用しないヴィンテージ・サウンドは今でもまったく褪色していない。むしろ海外でウィルコ、ビッグ・シーフ、ワイズ・ブラッドなどが、日本では折坂悠太、谷口雄、田中ヤコブなどの若いミュージシャンが、アメリカーナやフォークロア、そしてトラディショナル・ロックに新たな可能性を見出している今だからこそ参照すべき重要作である。

常に変化し続けるという行動原理は変わらない

-

【Part4】FRUITS|佐野元春90年代ストーリー

解説

2023.2.22