2024年11月号|特集 吾妻光良&ザ・スウィンギン・バッパーズ

【Part1】吾妻光良スペシャル・ロングインタビュー

インタビュー

2024.11.1

インタビュー・文/内本順一 写真/山本佳代子

1979年に結成し、今年2024年に結成45周年を迎えた吾妻光良&ザ・スウィンギン・バッパーズ。アニヴァーサリー・イヤーを飾るニューアルバム『Sustainable Banquet』をリリース。Billboard Liveでのリリース記念ライヴをはじめ、精力的にライヴ活動も並行して行っている。ジャンプ・ブルースやジャイヴといった少々マニアックなヴィンテージ・サウンドを取り入れながら、ユーモアたっぷりの日本語詞で歌うという強烈な個性を放つ唯一無二のバンドは、ミュージシャンや文化人にも熱狂的なファンが多いことでも有名だ。そんなバンドを率いるヴォーカル&ギターの吾妻光良は、なぜザ・スウィンギン・バッパーズを作ったのか、そしてどのようにこれまで活動してきたのか。ルーツミュージックに対する熱い想いも交えながら、45年の軌跡と新作についてじっくりと語ってもらった。

機械を使ってすごい音にするよりも、人間が12人集まってガッてやるほうが、そこに込められる何かがある

── ここ数年、吾妻さんはものすごく精力的にライヴをされていますよね。バッパーズ(吾妻光良&ザ・スウィンギン・バッパーズ)もですけど、トリオ+1だったり、ソロでの出演だったりを含めて、以前よりも明らかに本数が増えている。

吾妻光良 増えましたねえ。私自身がちょっと生き急いでいる感じですね。会社勤めから足を洗ったので、可処分時間が増えた。かみさんは文句言いますけどね。「なに、ライヴばっかやってんの?!」って。

── お仕事じゃないですか。

吾妻光良 いや、どれぐらい仕事だと思っているのか(笑)。

── でもライヴの数が増えるのはいいことですよね。

吾妻光良 ただ、増えすぎて問題なのは、自主運営しているホームページの更新が追いつかないんですよ。「過去の公演」というページの更新がビタと止まっていて、1ヵ月前の公演を未だにアップできていない。

── そうした作業もご自身でされているんですね。

吾妻光良 細かいことを自分でやるのが好きなんです。大きなことを考えて人を動かすのが苦手で。自分でちくちくやるほうがラク。

── 体力的には今ぐらいのライヴのペースで全然OKって感じですか?

吾妻光良 どうだろな。続くと声が少し枯れますけど。でもまあ、今ぐらいだったらね。こう、塩水に卵が浮くように。ちょっと形容がわかり辛いですかね(笑)。

── 吾妻さんよりも上の世代、例えば永井“ホトケ”隆さんとか木村充揮さんも、今でもすごい本数のライヴをやられているじゃないですか。それを見ていて、オレももっと……なんて思ったりはしますか?

吾妻光良 いや、そこまでは思わないですけどね。体を壊すまでやってもしょうがないですから。そこは気をつけているつもりですけど。でも確かに多い人は多いですね。ホトケさんはどのくらいやっているんだろう。今度聞いてみようかな。年間100本はやってそうですよね。でもホトケさんのところ(ブルーズ・ザ・ブッチャー)は平日も含めてガッと連チャンでやったりするじゃないですか。うちはそれができないから。バッパーズはもちろん、トリオ+1にしても、まだ仕事を続けているメンバーがいるから、どうしたってライヴは週末にってことになる。火水木とかは無理なんですよ。

── ホトケさんの話が出ましたが、吾妻さんはホトケさんがウエスト・ロード・ブルース・バンドを解散してから結成したブルー・ヘヴン(’76年結成)のメンバーだったんですよね。当時、まだ10代だったとか。

吾妻光良 そうそう。10代でした。

── どういった経緯で加入されたんですか?

吾妻光良 その前に、亡くなられた妹尾さん(妹尾隆一郎=ウィーピング・ハープ・セノオ。日本におけるブルーズハープの第一人者)のバンドを手伝うようになりまして。妹尾さんが妹尾隆一郎バンドというのを1年か2年やっていたんですけど、そこに入って地方のライヴハウスを回ったりしていたときにホトケさんから電話がかかってきて、「オレのとこで弾かないか?!」と。

── ホトケさんがライヴをご覧になっていた。

吾妻光良 そう。それで、ホトケさんがウエスト・ロードを終えたあとに一瞬チェインギャングというセッションバンドをやっていたんですけど、そこに誘われまして。ブルー・ヘヴンの前ですね。上田正樹さんとかと一緒に野音に出たのを覚えています。’76年だったか、’77年だったか。

── その流れで、そのままブルー・ヘヴンに参加した。

吾妻光良 うん。2年か2年半くらいやったのかな。

ブルー・ヘヴン

『BLUE HEAVEN LIVE』

1980年7月録音

── メンバーのなかで吾妻さんが最年少だったんですよね。

吾妻光良 ホトケさんが5つ上で、小堀さん(ベースの小堀正)が3つ上だったけど、チャールズ(鍵盤のチャールズ清水)はオレより下。あと最初のドラムの田村光太郎は高校の同級生だったんです。彼はジュークジョイント・ブルース・バンドというのをやっていて、天才ドラマーと呼ばれていた。亡くなってからずいぶん経ちますが、ものすごく上手かったですね。

── 因みにローラー・コースターに吾妻さんが加入したのは……。

吾妻光良 ローラー・コースターに入って手伝うようになったときは、もう会社勤めをしていました。働きながらJIROKICHIとかに出ていたんですけど、最後のほうはちょっと芸が荒れちゃいましたね。仕事で忙しいから、行けないことが増えてきて、だんだんとすっぽかすことが多くなった。今考えてもあれは酷かったなと思います。メンバーには迷惑かけましたね。わがままでした。深く反省しています。まあでも、妹尾さんも来るって言って来なかったり。あの人もたいがいでしたけど(笑)。

ローラー・コースター

『That’s Nothing Now』

1984年発売

── で、ローラー・コースターでの活動と並行して、’79年にはバッパーズを結成することに。

吾妻光良 よく言っていますけど、バッパーズは大学の卒業記念の想い出作りみたいな感じだったんです。最初にやったのが’79年の11月で、12月に別のドラムでもう一回やって、’80年の3月にJIROKICHIでやって、それで解散するつもりだった。けどベースの牧(牧裕)が故郷(くに)から戻ってくるっていうんで、じゃあもう一回JIROKICHIでやらせてもらおうかってことになって。で、牧が東京に戻ってきたときに「続けられるじゃん」って話になって、年に2回のライヴが3回になり、4回になり。そうして長い時代を迎えるわけです。とにかく年に4回ライヴをやろうよってことでね。それが20年くらい続いたのかな。

── ワンシーズンに1回で、それを約20年。

吾妻光良 そうそう。年に4回を目指してやろうって話したことは明確に覚えています。

── バッパーズの最初のアルバム(『スウィング・バック・ウィズ・ザ・スウィンギン・バッパーズ』)が世に出たのは’83年でした。

吾妻光良 あれは知り合いのヴィヴィッドの社長が「面白いから録ろうぜ」って声をかけてくれてね。編成も珍しかったから。あのときにあれを出してなかったら、こんなに続いてないかもしれない。そういう意味では恩人ですね。

吾妻光良&ザ・スウィンギン・バッパーズ

『スウィング・バック・ウィズ・ザ・スウィンギン・バッパーズ』

1983年発売

── 結成当初から、バッパーズはジャンプ・ブルースをやるバンドなんだという明確な方向性があったんですか?

吾妻光良 それはもうオレのわがままで、こういうのをやるんだと決めさせてもらって。みんなは、こういうのをやろうとか、あんまり言ってこなかったですね。原理主義ですよ、最初は。ジャンプ・ブルース原理主義。「オレはこういうのをやりたいんだ!」っていう。だけどそれを形にするだけのスキルが当時はなかった。今もそんなにないけど、当時はまるでなかったから、管の冨田芳正にアレンジを頼んだり、リズムセクションに考えてもらったりして。

── とにかく吾妻さんはジャンプ・ブルースしかやりたくなかった。

吾妻光良 「ギターの入ったジャンプ・ブルースをやるんだ!」と、それしかなかったです。「どうしたんだお前は?」って言われるくらい頑なに。だから、最初のあのLPには、でかい字で「MONO」って書いてある。ジャンプ・ブルースの時代に「STEREO」なんてあるわけないじゃないかと、そっから入ってる。エコーマシーンなんてのもなかったわけだから、そういうエコーのない時代の音にすることに拘って。「じゃあ昔の人たちはどうやって音を響かせていたんだ?」って言うんで、「部屋のなかで響かせて音を拾っていたんだ」って話をしたら、ヴィヴィッドの社長が「うちの染色工場を使う?」と提案してくれましてね。社長のお父さんが目黒で染色工場をやっていたんです。それで工場にスピーカーやマイクを持ち込んで、そこで鳴らした音を録って混ぜて。だからほとんど染色工場の音がしているんですよ(笑)。

── レコーディング自体は、JIROKICHIで行なったんでしたよね。

吾妻光良 そう。ライヴハウスだから当然ブースなんかないんだけど、ギターはでかい音で響かせたい。じゃあどうしようかってことで、アンプを女子トイレに入れて録ろうということになってね。だからあのLPは、女子トイレと染色工場でできているわけです。

── 吾妻さんは、もともとリスナーとしてシカゴブルースからデルタブルースまで広く聴かれてきたわけじゃないですか。そのなかでもジャンプ・ブルースをやるんだってことには、どういう想いがあったんですか?

吾妻光良 うーん、なんだろ。いろいろ聴いてそこに落ち着いたというか、「もうこれしかない!」って感じだったんですよね。

── ひとりでB.B.キングをやろうとか、そういうことではなかった。

吾妻光良 なかったです。その集合の凄さというか。人間が集まってガッと音を出すときの迫力は何物にも代えがたい。それは聴いていたレコードからも感じていたけど、実際に自分たちでやってみるとハッキリわかるわけですよ。好きなことわざで「餓鬼も人数」というのがあるんですけど、ことわざ辞典を見ると「取るに足りないものも多く集まれば侮りがたいこと」って書いてある。取るに足りない、は失礼だけど(笑)、まさにそれで、これだけの人数がどっと音を出すと、なんか迫ってくるものがあるんです。機械を使ってすごい音にするよりも、人間が12人集まってガッてやるほうが、そこに込められる何かがある。それはこれまでゲストで来てくれた人たちもみんな言っていましたね。VOW WOWの人見元基ですら「やっぱ違うよね。人間がガッと音を出している感じに押されてガッと歌ってしまう」と言っていたし。それは絶対あると思う。

── そのあたりが吾妻さんにとってのジャンプ・ブルースの魅力であると。

吾妻光良 ジャンプ・ブルースはビートを持ったブルースってことで、そのビートに合わせて合奏するというものが多い。ある程度の人数がいて、その人たちが懸命に同じビートに乗っている感じ。で、人数が増えれば増えるほど複雑なハーモニーも入ってきて、そこが楽しいところですね。

── 因みに吾妻さんをジャンプ・ブルースの沼に引きずり込んだミュージシャンは、例えば誰なんですか?

吾妻光良 やっぱりゲイトマウス・ブラウンですね。あと、ギターは入ってないにしてもルイ・ジョーダンは欠かせない。

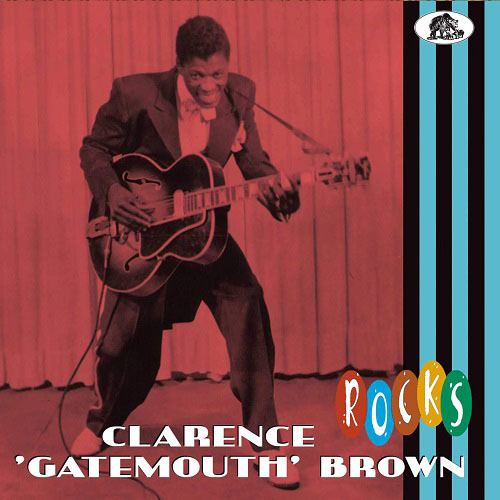

Clarence "Gatemouth" Brown

『Rocks』

2021年03月24日発売

── キャブ・キャロウェイは?

吾妻光良 キャブ・キャロウェイはもうちょっとあとですね。

── そういった人たちのレコードは輸入盤で買って聴かれていたんですか?

吾妻光良 輸入盤も輸入盤。当時はゲイトマウス・ブラウンなんて海賊盤しかないわけですよ。正規のものが出ていない。PYTHONという海賊盤レーベルがあって、買って聴いてみると、声が半音以上高いんです(笑)。「あれ? ゲイトマウス・ブラウン、こんな声かな?」ってなって。で、ギターもやけに速い。回転が間違っているのがそのままレコードになっているんです。それでも必死になって聴いていましたね。新宿レコード、オザワレコード、あとはユニオンさんと帝都無線。よく行きましたよ。新宿の街がまだ楽しかった頃ですね。

(【Part2】に続く)

●吾妻光良 (あづま・みつよし)

1956年、新宿生まれ。'70年にB.B.キングの来日公演を観て以来ブルースを聴くようになる。高校、大学を通じてバンド活動を行い、永井隆のブルー・ヘヴンや妹尾隆一郎のローラー・コースターにも参加。大学在学中の'79年に卒業記念として吾妻光良&ザ・スウィンギン・バッパーズを結成。翌年3月のJIROKICHI公演~卒業でおしまい、となるはずが、年に1、2回程度の再演、それが3回、4回と増えていくうちに45年の月日が経つ。会社員との二足の草鞋状態で音楽活動していたが、2021年に晴れてプロ入り(定年)。吾妻光良トリオ+1やソロでもライヴを行っている。文筆家として著書『ブルース飲むバカ歌うバカ』がある。

https://s-boppers.com/

-

【Part2】吾妻光良スペシャル・ロングインタビュー

インタビュー

2024.11.8