2024年11月号|特集 吾妻光良&ザ・スウィンギン・バッパーズ

【Part1】|ルーツ・オブ・バッパーズ

解説

2024.11.1

文/妹尾みえ

まさに飛び跳ねずにはいられないほどのパワーを持ったジャンプ・ミュージック

ご存知のとおり吾妻光良&ザ・スウィンギン・バッパーズは8人のホーン・セクションとピアノ、リズム隊から成るビッグ・バンドだ。ビッグ・バンドあるいはジャズ・オーケストラは日本でも決して珍しくはないが、バッパーズのようなビッグ・バンドには今も昔もお目にかからない。それはやっぱりジャンプ・ミュージックやブルースといったブラック・ミュージックに根ざしているからだ。

ビッグ・バンドは団体芸能であるからこそリーダーのカラーが強く反映される。つまり彼らの場合は吾妻光良の指向が強く反映されているわけである。ウィットに富んだ歌詞もジャンプ、ジャイヴ、ブルースが持つ世界観に響き合っているからこそ。もっと言えば「この音楽のここが好き!ここを真似したい!」という吾妻光良の強いあこがれが強く反映されているのがバッパーズの日本語詞なのだ。「俺はフォークソングを通ってないからなあ」は日本語で歌を作る難しさを語るときの吾妻の口癖だが、逆にそれも功を奏している。哀愁はあれどもウェットになりすぎず、浮世の切り取り方にもどこかブラック・ミュージックから滲むペーソスが反映されているのだと思う。

クラレンス・“ゲイトマウス”・ブラウン

『ブギー・アプロア コンプリート・アラディン/ピーコック・シングルス A’s & B’s 1947-1961』

もうひとつ、ギタリストがリーダーシップをとっているビッグ・バンドというのも珍しい。カウント・ベイシー楽団で活躍したフレディ・グリーンは、ビッグ・バンドのギターはドラムの一部であるべきとしてリズム・ギターに徹し名人と呼ばれるようになった。しかし、少なくともリード・ヴォーカルも兼ねバリバリ、ソロを弾く人は見かけない。そもそも大学の卒業記念にビッグ・バンドをと思ったときに「やりたい!」と脳裏に浮かんだ1曲がギタリスト、クラレンス・“ゲイトマウス”・ブラウンの「Win With Me Baby」だったという。ゲイトマウスのワイルドなギターが重厚なホーンをばりばりと突き破ってくるスロー・ブルースの傑作だ。決して「A列車で行こう」でもなければ「買物ブギ」でもないのである。むしろそのスピリットはロックと言ってもよいかもしれない。

実際、1940年代から50年代初めごろ黒人たちの間で圧倒的人気を集めたジャンプ・ミュージックはロックンロールへの道筋に通じる音楽だ。ブルースや30年代に大流行したブギ・ウギを取り込み、都会を中心によりエンタテインメント性を高め発展。それを牽引したのが管楽器入りのサウンドなのである。白人を中心としたスウィング・ジャズに比べるとアフター・ビートが効いており、まさに飛び跳ねずにはいられないほどのパワーを武器にユーモアを交えて、一瞬でもせちがらい世の中を忘れさせブルーな気分を吹き飛ばしていった。ブギ・ウギ~ジャンプ・ブルース~リズム&ブルース~ロックンロールとブラック・ミュージックの歴史は動いていく。

というわけでジャンプに絡みあの人もこの人もご紹介したいのだが、まずビッグ・バンドからバッパーズの素を紐解いていくとしよう。

ラッキー・ミリンダー楽団

『シングル・コレクション 1942-1955』

まずは新作『Sustainable Banquet』では「Don’t Hesitate Too Long」を、過去には「ボンゴ・ブギ(Bongo Boogie)」をカヴァーしているラッキー・ミリンダー楽団からいってみよう。ジャズ、ゴスペル、ブルースをまるごと飲み込んだこのバンドはごりごりと泥臭くもゴージャスでユーモラスでジャンプ・ブルースの鏡のようなビッグ・バンドだ。かつて吾妻光良は、バッパーズ・ファンには「ワイノニーを聴きながら」でもおなじみのシンガー、ワイノニー・ハリスを迎えたラッキー・ミリンダーの「Hurry Hurry」を、ゴージャスなビッグ・バンド・ブルースの頂点とも呼んだ。それぞれのパートが自在に楽器を操りながら絶え間なく音をリレーして波を起こしていく様はキモチいいのひと言。ミリンダーは譜面など読めなくても、頭の中のイメージを拡げ感覚的にメンバーに伝えていく天才肌のリーダーだった。

フロントに立ったシンガーだけ見てもそのワイノニー・ハリスを筆頭に、アニスティーン・アレン、ビッグ・ジョン・グリア、ブル・ムース・ジャクソン(サックスとしても活躍)、吾妻が「誰でもデブが好きさ」と歌う「Everybody Loves A Fat Man」のピッグミート・ピーターソン。さらにギターを弾きながらゴスペルをシャウトする“ロックンロールの母”シスター・ロゼッタ・サープを見出したのもミリンダーだ。在籍したソロイストも名人揃いでサックスではサム・テイラー、タブ・スミス、ドラマーにパナマ・フランシスとミリンダー楽団に関わった人たちを追いかけるだけでもジャンプ・ブルースの妙をたぐり寄せることができる。

ビッグ・バンドのブルース味を濃厚にしたのが、こうした大編成にも負けない存在感たっぷりの大声の歌い手“シャウター”と、“ホンカー”と呼ばれるサックス・プレイヤーたちだ。音を濁らせたり高音をキリキリと悲鳴のようにブロウしたりするサックスはエグい。野卑、型破り、暑苦しい、何もそこまでしなくてもというトゥーマッチさ。いずれもブルースの褒めコトバである。

ライオネル・ハンプトン楽団

『The Essencial Recordings』

ロックンロールの夜明けを強く感じさせるとして忘れちゃいけないのがライオネル・ハンプトン楽団。メンバーとの掛け合いが楽しい「Hey! Ba-Ba-Re-Bop」やサックス奏者イリノイ・ジャケーをフィーチャーした「Flying Home」でのインストながら遊び心たっぷりの浮遊感はジャンプの楽しさを伝えてくれる。木琴や鉄琴しか知らなかった頃、ビッグ・バンドで華麗にヴィブラフォンを操るハンプトンを見て驚愕したものだ。ドラマーからスタートしたハンプトンはドラムも叩くことがあり、残された映像を観ると2本のスティックを空中に放り投げてクルクル回したり、時にはバスタムの上に乗ったりしてしまうことも。とにかくものすごい熱量でもってバンドを率いていたのだった。

ドラムといえばバッパーズのドラマーが、ブレイクダウン、ボ・ガンボスといった日本のブルース史に残るバンドを歴任したブルースに理解のある岡地曙裕であることは、バンドのカラーに少なからず影響を与えていると思う。ドラマーがリーダーを務めたバンドに若きエラ・フィッツジェラルドが開花したチック・ウェッブ楽団があるが、バッパーズの「最後まで楽しもう」は、当初イントロの最後にチック・ウェッブのようなドラムをというアイデアもあったとか、なかったとか。

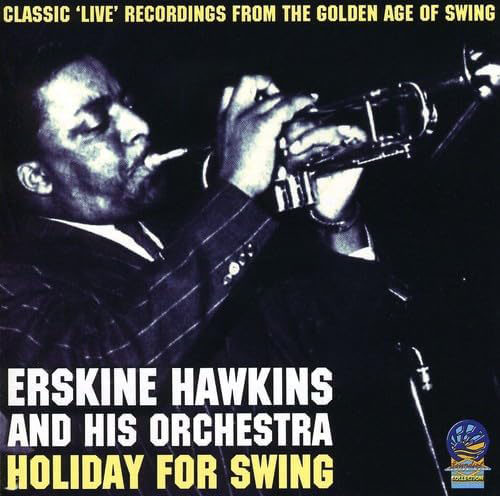

アースキン・ホーキンス楽団

『Holiday For Swing』

17人前後のフルバンド編成に比べるとやや小ぶりなサイズ感のバッパーズの“響き方”に一番近いとされるのがトランペッターをリーダーとするアースキン・ホーキンス楽団だ。黒人国歌とも呼ばれたドラマチックなインスト「After Hours」やグレン・ミラー楽団で広く知られる「Tuxedo Junction」はスタンダード化。彼らの「What You Say」からバッパーズは「ほんじゃね」を生んでいる。

さてバッパーズが長い間オープニング・テーマとして使ってきたのがデューク・エリントンの「Things Ain’t What They Used To Be」だが、エリントン楽団の卒業生(後に再加入)でもあるクーティ・ウィリアムスの楽団でもこの曲を聴くことができる。エリントンよりもブルージーなアレンジなのだが、その一部に歌詞をつけて歌っているのがエディ・クリーンヘッド・ヴィンスン。華麗なサックスとしゃくり上げる唱法を駆使しエグ味のある歌を聴かせた忘れがたい人で、吾妻光良の著書『ブルース飲むバカ歌うバカ』では’83年の来日公演の様子を含め、数ページにわたり紹介されているのでぜひ。なおバッパーズの1stに収録された「Available Lover」もクーティ楽団の録音で、こちらは女性シンガー、オラン・ペイジの堂々とした歌いっぷりが気持ちいい。

(【Part2】に続く)

-

【Part2】|ルーツ・オブ・バッパーズ

解説

2024.11.6