2024年9月号|特集 90年代シティポップ

【Part1】|ルーツ・オブ・'90sシティポップ

解説

2024.9.2

文/金澤寿和

デジタル機器やプログラムを使ってのレコーディングが一般化する一方で、生音に対するニーズも高まった

編集部から頂いたお題は「ルーツ・オブ・’90sシティポップ」。90年代のJ-POPなら分かるが、そもそも90年代にシティポップなんてあったのか? という疑問が湧く。でもそこを詳しく論じる余裕はここにはないので結論を急ぐと、その手のアーティストは確かにいたし、作品も存在した。だが時代的な潮流は、完全にMr.Childrenやスピッツみたいなポップ・ロック系、小室哲哉・小林武史らのTKサウンド、ビーイング系が主流だったし、J-R&Bのブームが起きたり、あるいはイカ天だったり渋谷系だったりと、本来はインディにいたようなバンドにも大きな注目が集まった。それこそ百花繚乱を通り過ぎて、音楽的には何でもアリの混沌とした時代だったと言える。そうした中でシティポップは、正直あまり目立たず、でも地に根を張って力強く生き残っていた。いや、正確には、地力とか、したたかさのないシティポップ系アーティストは生き残れない、そういうディケイドだった。

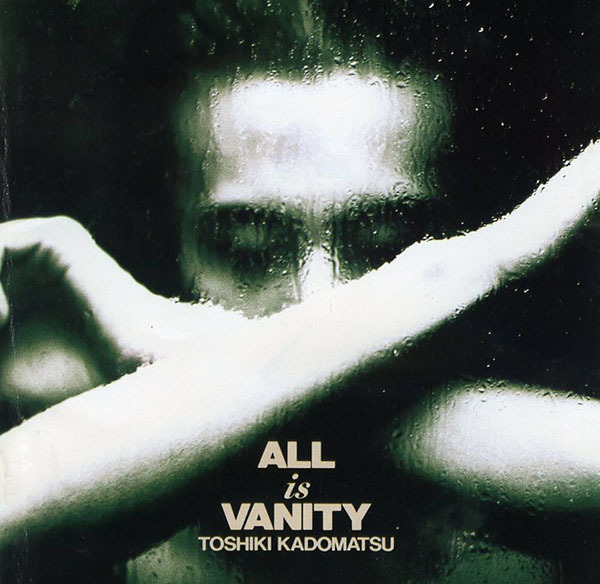

ではシティポップはどうやってサヴァイヴしていたか? 一番変わらないのは、70〜80年代から活躍し、もはやベテランや大御所のポジションに立っていたアーティストたちの系譜である。代表作は? と問われれば、以前の作品がクローズアップされてしまうケースがほとんどだけれど、時代の篩に掛けられても動じなかった者たちは、むしろ、それぞれ独自のスタイルで音楽性の追求を続けていた。その最たる例が、角松敏生の’91年作『ALL IS VANITY』。

角松敏生

『ALL IS VANITY』

1991年7月3日発売

’81年にデビューし、リゾート感溢れるポップス、ターンテーブルやエディットを駆使したアーバン・ファンク、ギター・フュージョン作などを次々繰り出し、シーンの先陣を切ってきた。その角松が、従来のスタイリッシュな作風から一転、精神性の高い超重量作へと舵を切った。彼にしてみれば、戦略的というより止むにやまれぬ心情から作った作品で、享楽に走るシーンへの最後通牒でもあった。でもそのサウンドは、スティーリー・ダンやジノ・ヴァネリなどのAORルーツに立ち返っており、ポップというより芸術品とも言えそうな完成度の高さに平伏してしまう。シティポップ・テイストは明らかに薄れたが、アーティストとしての進化は止めない。……というより、真摯なアーティストの多くは、端からシティポップであることを意識して創作していたワケではなく、リリースした作品が後にシティポップにカテゴライズされただけ。聴く側はそこを履き違えないよう心掛けたい。

ディケイドが変わっても、80年代同様、AORやジャズ・フュージョン、当時ブラック・コンテンポラリーと呼ばれた都市型ソウル/R&Bなどの影響をハッキリ残したアーティストは、実は多い。今井美樹やSING LIKE TALKINGを筆頭に、大沢誉志幸、楠瀬誠志郎、崎谷健次郎、久野かおりなどの80年代後半デビュー組も、こうした音楽性を打ち出しつつ、充実の90年代を過ごしている。中西保志、林田健司、障子久美、具島直子などの90年代デビュー組も然りで、同じようなアーバン指向を採っていた。

SING LIKE TALKING

『togetherness』

1994年4月27日発売

障子久美

『RHYTHM OF SILENCE』

1990年2月21日発売

一方で、シティポップ的な音作りとは縁遠いR&Bディーヴァや、激しいビートで躍らせるダンス・ポップであっても、バラードやスロウ・チューンを聴くと、「アレッ、AORじゃん」「シカゴ? デヴィッド・フォスターみたい……」などと思わされるケースは珍しくなかった。“和製プリンス”と称された岡村靖幸のようなファンク系シンガー・ソングライターも、アルバムでは意外にポップな曲を演っていたりする。

岡村靖幸

『家庭教師』

1990年11月16日発売

つまり、アーティストの個性、特徴としてシティポップがあるのではなく、各アーティストが多彩なサウンドを取り込んでいたその中に、AORやブラック・コンテンポラリー・スタイルの楽曲があった、ということ。久保田利伸やDREAMS COME TRUEをシティポップで括ることはできないが、楽曲単位で見れば、そうしたナンバーは彼らのレパートリーにも少なからず潜んでいたと気づく。お茶の間レベルで浸透していた彼らが、80年代末〜90年代初頭にブラック・ミュージックを広く流布させた功績は、やはり見逃すことはできない。

久保田利伸

『Neptune』

1992年7月1日発売

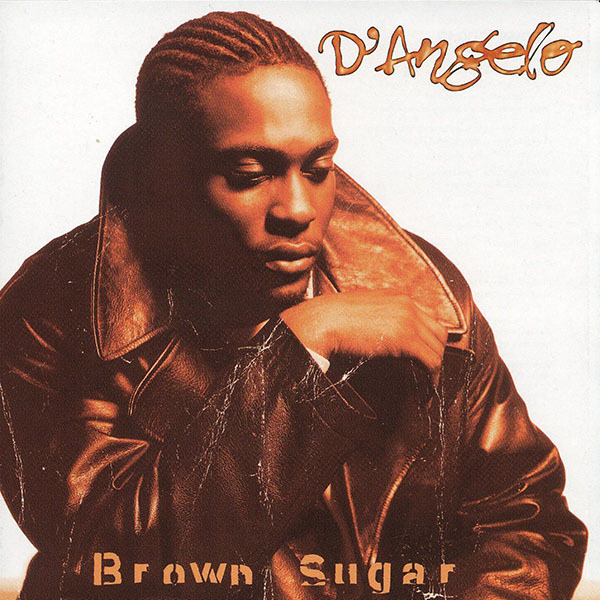

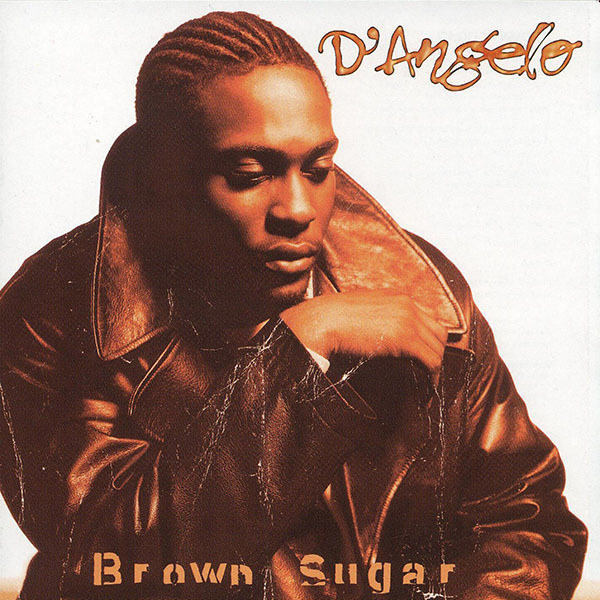

ただこの時期ブラック・ミュージックのサウンドは、生のバンド・スタイルからシンセサイザーやプログラムを中心としたデジタル・サウンドに移行した80年代とは、音の感触やグルーヴの質感を更に大きく違えていた。80’sブラックのメインストリームはブラック・コンテンポラリー、エレクトロニックなブギーやシンセ・ファンク、クワイエット・ストーム、ニュー・ジャック・スウィングと推移したが、その辺りをベースに、ストリート・カルチャーであるヒップホップを取り込んだR&B、ハウス系のダンス・ポップへの流れが生まれたのである。ラップやヒップホップをダイレクトにシティポップ系譜のサウンドに取り込むには無理があるが、そこにゴスペルの影響やオーセンティックなソウルの香りを緩衝材として混入させて誕生したヒップホップ・ソウルならば、耳触りも良く、新たなケミストリーが生まれる。…と同時に同じR&Bでも、70年代のニュー・ソウルのジャズ・テイストやアコースティック・スタイルを取り込む者たちもいた。90年代半ば以後に登場したディアンジェロ、マックスウェル、エリック・ベネイ、そしてエリカ・バドゥあたりの手法は、シティポップ系にも案外小さくない影響を及ぼしたように思える。

ディアンジェロ

『Brown Sugar』

1995年7月3日発売

エリカ・バドゥ

『Baduizm』

1997年2月11日発売

ただコレも、あくまでそういうタイプの楽曲にもアプローチしていた、というレベル。平井堅やUA、露崎春女、Skoop On Somebodyなど90年代デビューのR&Bアクトはそんなパターンだ。そして’98年にMISIAがデビューし、約1年遅れで宇多田ヒカルが登場。ゼロ年代に入ってJ-R&Bの潮流が本格化していく。

シティポップ的エレメントを有しながらも、時代の要請により、AORやジャズ・フュージョン的ファクターを前面に出すことができない。でもそのインフルエンスは、ソロ・アーティストのバックを支えるプロ・ミュージシャンの演奏やアレンジ手法に息づいている。バンド・ブームで急増したインディ系やヴィジュアル系、ガールズ・バンドなど、シティポップとはかけ離れたロック・グループも、レコーディングでは密かにスタジオ・ミュージシャンを起用した時代だ。90年代、バブルは早々に崩壊し、社会的には決して明るい時代ではなかったが、こと音楽シーンにとってメガヒット連発で狂乱状態が続いていた。ちょっと人気が出れば海外レコーディングができたし、国内トップ・ミュージシャンを贅沢に起用することも可能だった。デジタル機器やプログラムを使ってのレコーディングが一般化する一方で、生音に対するニーズも高まり、両者をミックスする録音メソッドも確立された。

そうすると、豪奢なメインストリームのサウンドに対するバック・トゥ・ベイシックな潮流も頭をもたげてくる。サニーデイ・サービスのようなフォーキーと形容される動きだ。はっぴいえんどの生まれ変わりのような彼らの存在は、その名の通り60年代の洋楽フォーク・ブームや70年代初頭のシンガー・ソングライターたち、あるいはカントリー・ロック勢からの影響を蘇らせつつ、現在進行形の音として提示している。デビュー当時は少々サブ・カルチャー的なキワモノに見えたりもしたが、今ではそれが若者世代の心情やポジションの表現だったと分かるし、ローファイ・サウンド系譜が出てくる契機になっていたことにも気づく。

サニーデイ・サービス

『東京』

1996年2月21日発売

’98年にデビューし、シティポップの世代交代を先導したキリンジも、スティーリー・ダンからの継承を武器のひとつにしていたが、引用したのは彼らのハイブリッドな部分ではなく、むしろ70年代中期のようなテイストだった。そしてそのサウンドメイクを主導した冨田恵一/冨田ラボは、ゼロ年代に入って、プロデューサー/クリエイターとして人気を確立していくことになる。

(【Part2】に続く)

-

【Part2】|ルーツ・オブ・'90sシティポップ

解説

2024.9.10