2024年9月号|特集 90年代シティポップ

【Part1】CHOKKAKUが語る90年代シティポップ

インタビュー

2024.9.2

インタビュー・文/池上尚志 写真/山本佳代子

取材協力/エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ

取材協力/エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ

『CITY POP GROOVY ’90s』は、シティポップ感覚を90年代の作品の中からセレクトした、グルーヴィー&メロウなコンピレーション。この90年代のダンサブルな感覚を語るときに絶対に外せないのが、J-POPの時代を代表する編曲家、CHOKKAKUだ。

80年代から90年代になって、いちばん変わったのはリズムだ。80年代は直線的な8ビートが中心だったが、90年代になると16ビートが中心となり、ブラック・ミュージック的な“シェイク”するような“揺れ”がリズムに持ち込まれた。これが現在のようにダンスが一般化する下地となったとわけだが、実は、90年代に大きなブームを巻き起こしたビーイングやTKプロデュースにこの“揺れ”の要素は多くない。

“シェイク”といえばSMAPのミリオンセラー曲「SHAKE」(’96年)が思い起こされるが、そのアレンジを担当したのがCHOKKAKUだった。この曲に限らず、CHOKKAKUがアレンジする曲には“シェイク”するダンサブルなリズムが多く、このことからも明らかに90年代以降のサウンドのキーパーソンであるといえる。さぞかしブラック・ミュージックが大好きな、ファンキーな人なのだろう……という想像は、このインタビューで打ち砕かれた。これまであまり表に出てこなかったCHOKKAKUのバックグラウンドとは。そのサウンド作りの秘密とは。直接訊いてみないと分からないもんです。

メロディを活かしながら、洋楽っぽさをどうやって匂わせればいいのか

── 広島出身でいらっしゃるんですね。世代的にはどんな人が周りにいましたか。

CHOKKAKU UNICORNのギターのテッシー(手島いさむ)が同い年だったかな。1つ上だったかな?(実際にはCHOKKAKUが2歳上)。

── 音楽を始めたきっかけは何だったんですか。

CHOKKAKU ギタリストとしてデビューしましたが、元々は吹奏楽出身です。高校のときにキング・クリムゾンとかイエスなどのプログレが好きで、その後すぐフュージョンに走って。小難しい音楽が好きでしたね。歌は大嫌いだったんですよ(笑)。歌がある曲はダサいと思って、ずっとインストに走っていた頃がありました。当時、ヤマハの財団の支部が全国各地にあって、広島支部でポプコン運営の一員をやってました。ギター弾いて譜面が読める人はそんなにいなかったので、重宝がられて呼ばれたんでしょうね。ずっとポプコンの審査とか、出場する人の曲のアレンジとか、そういうことをやっていたんですよ。

── 大学生の頃ですか。

CHOKKAKU そうですね。大学入ってすぐ。財団の目黒本部に連れてってもらって、アレンジのクリニックに参加して、それでお金がもらえてたんで、嬉しくてもう。バイトしなくて良かったですから。

── 当時、NUT’Sというバンドをやっていたということですが。

CHOKKAKU それで、財団の仕事をずっとやっていたら、コンテストに勝つ方法がなんとなくわかってきたんですよ。送られてくる曲を聴いて、なんでこの人たちはこういうやり方しないんだろうとか、いろいろわかるようになってきたら、だんだん「歌モノってめっちゃ楽じゃん」と思うようになって(笑)。それで出場する側に回ったんですよ。バンド作って、レベッカなんかが流行っていた時代だったから女性ヴォーカル入れて。それがNUT’Sなんですけど。その頃はポプコン以外にもコンテストだらけだったんで、広島県大会とか中国大会は計算通りに全部優勝できたんですよ。出場者側になって、総ナメにしたんです。

── やり方を知っている人間が出てくるって、ずるい感じが(笑)。

CHOKKAKU ずるいですよね(笑)。審査員の気持ちがわかるんですよ。何をどうしたら我々を通してくれるかなっていうのが。ただ、全国大会に行ったら、地方と東京ではもう雲泥の差なんですよね。自分らのセンスが悪いってハッキリわかるぐらいの差だったんですよ。広島には輸入盤店すらなかった時代に、東京にはCISCO(注:有名な輸入盤店)とかがそこら中にあったし、これじゃやる側は無理だわって、またスタッフに戻ったんです(爆笑)。

── 完全にコンテスト向けのバンドだったってことですね。

CHOKKAKU そうです。コンテスト向けのつもりだったんですけど、広島の中でも人気が出ちゃって、中くらいのホールならいっぱいにできるぐらいにはなっていたんです。いろいろ声もかかるようになってきたんですけど、ヴォーカルの子がいなくなっちゃって。プロになりたくないって。それで解散したんです。

── それの時はどういう音楽をやっていたんですか。

CHOKKAKU 完全にポップスですね。ポップスなんですけど、まだインストの癖が抜けなくて(笑)、半分ぐらいインストで半分ぐらいポップスみたいな。やっぱり小難しいのが好きなんでそういうのをやっていましたね。

── そして、一度スタッフに戻り、改めて’87年に作ったのがFLEXですね。このバンドでデビューすることになりますね。

CHOKKAKU これはNUT’Sのメンバーの何人かと新しく結成しました。その頃はダンスっぽい曲が流行っていたんで、ニュージャックスウィングとかああいう感じの音楽を生演奏とコンピュータ・ミュージックを組み合わせた実験的なことができたら面白いだろうと思って。これもポプコンに出たんだっけ?

── ’87年のバンドエクスプロージョンですね。世界大会まで行っていますね。

CHOKKAKU その頃、AXIAっていうカセットテープ作っている会社がテープ・オーディションみたいなコンテストをやっていたんですよ。それで自分の家で宅録して全部自分で打ち込んで、ギターは自分で弾いて、ヴォーカルの長原(裕三)くんを呼んで、2曲か3曲作って送ったんですよ。それがたまたま準優勝とオーディエンス賞みたいなものを取って、東京の授賞式に来てくれって言われて行ったら、ミディというレーベルの人に一緒にやりませんかって言われて、それでこのバンドを引き連れて東京に行った感じですね。

── その頃からそういう宅録的な作業をやってらっしゃったということなんですね。

CHOKKAKU インストをやっている頃はギタリストとしてデビューしたいって考えていたぐらいギターが大好きだったんですけど、同じぐらいシンセも大好きで、シンセを一生懸命買っていたんですよ。サンプラーが一番好きで、どんどん自分でサンプリングしていって構築していくのが大好きで。アレンジもそうなんですけど、制約がある中で構築していくのがとにかく大好きで、終わっちゃうとつまんなくなっちゃう。出来上がるともういいやみたいな。プラモデルみたいな意識ですね。家でそういうデモとかも一生懸命作っていました。シンセベースを鳴らした上でスラップベースを鳴らしたらどんな音楽になるだろうとか、そういうことばっかり考えていましたね。

── FLEXはバンドとしての活動はあったんですか。

CHOKKAKU ’90年にデビューして、1年間やっています。ライヴツアーとかいろいろやっていたんですけど、そこまでうまくいかなかったっていうか。だんだん雰囲気も悪くなっていってしまって。その頃からちょこちょこアレンジの仕事をもらえていたんですよ。変な奴がいるっていうことで。ただ、事務所を通すと面倒くさいから、自分が一番初めに事務所を辞めたんです。みんなには悪いんですけど、もっと自由にアレンジとかの仕事をやりたいっていって。だからバンドの雰囲気がもっと悪くなりましたね(爆笑)。今は仲良いですけど。

FLEX

『COLD・BLOOD』

1990年3月21日発売

── FLEXのポップでファンキーな音楽性って、クリムゾンなどのテクニカルな音楽からは結構距離があると思うんです。こういうダンサブルな音楽のルーツはどこにあるんですか。

CHOKKAKU 結局、フュージョンからAORの方に行っちゃうんですね。ボズ・スキャッグスとか。それである日、スティーリー・ダンに出会っちゃって、もう全てが終わったというか(笑)。「うわ! なんだこの小難しいコードは! こんなに積み重ねたコードは聞いたことがない!」みたいな感じで、そこに没頭していたら、あるとき突然スクリッティ・ポリッティとかアンビシャス・ラヴァーズみたいなものを聴かされて、ダンスものってカッコいいな、アイディアすげえなってことで、ほとんどアンビシャス・ラヴァーズのコピーみたいなものを作ったりするようになるんです。

── テクニカル指向の人にとっては、アンビシャス・ラヴァーズのアート・リンゼイみたいなギターって一番嫌いなタイプなんじゃないですか。

CHOKKAKU いやいや、あのアレンジはすごいですよ。アイディアがとにかくすごいなと。元々パンク・バンドなのに、なんでこんなことになっちゃうのみたいな。

── 意外ですね。もっと黒い音楽が好きなのかと思っていました。

CHOKKAKU 自分のアレンジで最終的にやりたいのは、マイケル・ジャクソンの『オフ・ザ・ウォール』なんですよ。クインシー・ジョーンズが力の全てを出し尽くしたような、豪華でありながらもダンス・ミュージックになっているっていう。『オフ・ザ・ウォール』のストリングスとブラスは自分にとってアレンジの最終形だなと思ってました。ただテクノロジー的に時代が打ち込みの方に音楽が流れていったんで、自分もそれに沿って流れていった感じです。

── 最初から編曲家的な資質は持っていたと思いますか。

CHOKKAKU バンドをやっていたからってこともあったんですけど、自分の中では編曲と作曲は一緒だと思っていたんですよ。バンドを解散してから、ミディの人に清水信之さんや小林武史さんがいたヴァーゴ・ミュージックっていう事務所に紹介してもらったんです。何やりたいのって訊かれて、「作曲です」って言ったら、「デモテープ聴く限りは無理だね」って言われて、なぜかアレンジの方向に(笑)。

── そこでプロとして裏方の仕事が始まるという。

CHOKKAKU そうですね。そこに入ったとき、寺田創一くんが一緒にいたんです。当時はリミックスの仕事が全盛期で、彼はすごく人気があってどんどん仕事が入ってくるんだけど、もう手いっぱいだったんでそのおこぼれをもらって、ずっとリミックスをやっていたんですよ。当時のリミックスは歌を無視する人もいたけど、自分の場合はうまいこと歌を使いながらまったく別なものにしていくっていうことをやっていたんで、たまたまインペグの人に、「もしかしてアレンジできる?」って言われて、「多分できると思います」とか言って(笑)。

── ちなみに、リミックスはどんな人のを手掛けていたんですか。

CHOKKAKU 三波春夫さんとか。他はクリスマスミックスみたいなのをしてみたり。

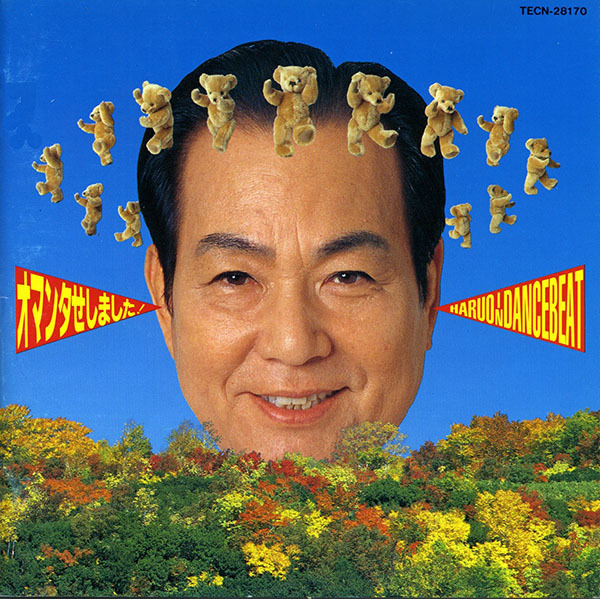

三波春夫

『オマンタせしました! HARUO IN DANCE BEAT』

1992年7月22日発売

── ’92年の『オマンタせしました! HARUO IN DANCE BEAT』ですね。でもそれよりも前に既にアレンジの仕事をされているみたいでして、一番初めと思われるのが’90年の永田真代さんのシングル「KISSの場所」で、これは作曲と編曲になっていますね。

CHOKKAKU あんまり覚えてないな(笑)。広島にいた頃からキティの仕事はやっていたんです。キティも全国にアレンジとか曲作れる人のアンテナを張っていたみたいで、あるとき急に呼ばれて、ティーンエイジ・ニュースっていうバンドをプロデュースしてくれって言われて、シングル1枚分録ったことがありましたね(’88年リリースの「ティーンエイジ・ドリーム」)。

── ヤマハで教わった基礎があるから、いきなり何でもできちゃうという。

CHOKKAKU ヤマハの悪口はよく言うんだけど、今あるのはヤマハのおかげだなとは思っています(笑)。ポップ・ミュージックって、かっこいいし女の子にモテるみたいな感じで入ってくる人が多いじゃないですか。でもヤマハは全部覚えないと駄目だよっていう方針だったんで。吹奏楽やっていたんで、スコアは読めましたけど、それを書くことを教えてくれたりとか。

── 僕の中では、ヤマハの系譜の一番新しいところにCHOKKAKUさんの名前が入りましたよ。

CHOKKAKU (爆笑)

── ヤマハの系譜って今再評価されていて、例えば、萩田光雄さんがいて船山基紀さんがいて、林哲司さん、大村雅朗さん、山川恵津子さんがいたりっていう、アレンジャーの王道の系譜は全部ヤマハにあるんですよね。90年代に入るとその流れが見えなくなってしまう感じがあったんですけど、「ここにいた!」っていう。

CHOKKAKU なんの略かわかんないんですけど、理提曲っていうのを月に4、5曲録るんですよ。応募してきた人の曲を、我々みたいな人間がアレンジをして、ヴォーカリストに歌わせて、ミックスして、本部に送るんですね。それがポプコンの予選に出たり本選に出たりするんですけど、ポプコンに行く前にアレンジの添削をされるんですよ。(伴奏の)演奏者が前にいて、お偉い方々がズラーッと並んでいて、自分がアレンジした曲の演奏が始まって、「ハイ、何小節目と何小節目がダメ、次までに直してください」とかって言われて、自分で譜面に記入して、「ありがとうございました」って言って帰っていくみたいな。そういうリハーサルがあるんですよ。それで、あいつらクソだとか思いながら、目黒川を渡って帰っていくというね(爆笑)。当時は大学生だからわかんなかったですけど、すごいシステムだと思うんですよね。何も知らない大学生がそんなふうにお金をもらいながら覚えていくっていう。普通は逆ですよね。習うならお金を払うわけだから。なんなら出張費までもらえますからね。財団はかなりお金をかけていましたね。だから音楽の発展に貢献した人物をたくさん輩出したんだろうなと思いますよ。

── そういう生々しい話は聞いたことなかったです。そして、どの辺りから自分は編曲家としてやってくんだと自覚的になっていったんですか。

CHOKKAKU インペグの人に「編曲できない?」って言われて、編曲の仕事がぼちぼち来始めた頃は、先ほども言ったように、歌モノは嫌いだし、日本の音楽なんかダサいと思って聴いたことなかったんです。洋楽しか聴かないタイプで。でもやっているうちに、洋楽っぽくするっていうのが自分の使命のような気がしてきて、難しいパズルを解明していくみたいでめちゃくちゃ面白くなってきたんですよ。メロディを活かしながら、洋楽っぽさをどうやって匂わせればいいのか、本当に修行僧みたいに楽しくなってきて(笑)。それからアレンジって面白いなって思うようになっていったんですね。

(【Part2】に続く)

●CHOKKAKU (ちょっかく)

作曲/編曲/プロデュース。1961年広島県生まれ。フュージョンバンドでの活動時、数々の大会で優勝を重ね、「FLEX」結成。バンドエクスプロージョン世界大会出場。「MIDI」よりデビュー。その後、アレンジャーとしての活動を始める。SMAP、KinKi Kidsを始め多くのヒット曲のアレンジを務め、L'Arc~en~Cielなどのサウンドプロデュースも行い、枠にとらわれない作品を残し続けている。

https://bananajam.info/

-

【Part2】CHOKKAKUが語る90年代シティポップ

インタビュー

2024.9.13